10月17日、9月定例月議会の最終日は、2024(令和6)年度決算の認定が行われました。閉会にあたり、議長からは、市政の混乱を招く「市長の政治的判断」を痛烈に批判する等、市民の信頼を損なう市政運営を厳しく指摘し、議会軽視への懸念と反省を求めるものでした。

枚方市議会議員の奥野みかです。

9月5日以降、43日間の会期となった9月定例月議会の最終日は、10月17日(金曜日)10時から始まりました。

まず最初に、5日間にわたり開催された決算特別委員会の丹生真人委員長から、一般会計、6特別会計、3企業会計決算の認定等に関する審議の概要の報告(「決算特別委員会事件審査報告書」)がありました。

10月17日の付議事件議決の結果一覧は次のとおりです。

12月の定例月議会は、2025(令和7)年12月5日(金曜日)~12月19日(金曜日)の15日間の予定です。

▶ 付議事件議決結果一覧

(※クリックするとPDFファイルが開きます。)

9月定例月議会の閉会にあたっての田口議長のあいさつでは、この間、繰り返し指摘されてきた課題に加え、市行政に対する痛烈な批判がありました。全員協議会での市長による拙速な方針転換、市政の混乱を招く「伏見市長の政治的判断」を痛烈に批判する等、不適正な情報発信や不誠実な説明責任など、市民の信頼を損なう事態への強い懸念が示され、「議会軽視」への懸念と反省を求めるものでした。

また、事務的なミスに起因する議案の訂正が散見されたことについても、緊張感を持って議会に臨むよう求められました。繰り返しになりますが、多くの職員が不適切な市政運営の「辻褄合わせ」を強いられている現状が、こうした混乱を生んでいるのかもしれません。しかし、このような「行政の劣化」は、納税者である市民にとって決して容認できるものではないと考えます。

上記は、閉会にあたっての伏見市長の挨拶です。「市長の政治的判断」で方針を転換したことの説明!?

上記は、閉会にあたっての田口議長の挨拶です。以下に抜粋を記します。

【議長挨拶より抜粋】

≪事務的ミスの多発への指摘と戒め≫

なお、ここで重ねて申し上げますが、今定例月議会におきまして、事務的なミスに起因する議案の訂正等が散見されました。この間、何度となく繰り返されている事案でもあり、今ー度、気の緩みを正し、緊張感を持って議会と向き合っていただくよう求めておきます。

≪市長による突然の方針転換への批判≫

また、今定例月議会においては、枚方市駅周辺再整備に関し、市長からの強い要請をお受けし、決算審査前のタイトなスケジュールにもかかわらず、全員協議会を開催しました。その資料にも示されていたとおり、今定例月議会において市役所の位置に関する条例を提案されるということでしたが、市長において、見送るとの判断をされました。

この間、市が説明してきた事業執行の前提事項と異なる方針を、対応する財政シミュレーション等もない中で、全員協議会直前に「市長の政治的判断」で決定され、示されたことも踏まえ、なるべくしてなった結果であると言わざるを得ません。

≪市政運営への不信と懸念の表明≫

市長は、全員協議会の冒頭のごあいさつで、「令和4(2022)年9月定例月議会で位置条例案が否決されて以降、遅々として庁舎移転の位置が決まらず、まちづくりが進んでいないことについて、その責任は私にあり、議会や市民の皆様に率直におわび申し上げたい」と、謝罪の意を示されたばかりでありながら、結局また同じことを繰り返して、遅々として事業が進まない状況を作り出してしまわれています。

≪市長の今後のビジョンを問い、議会の姿勢を明確化≫

市長はこの先、いかなるビジョンを描いておられるのか、展望を見据えておられるのか、なお、このまま突き進もうとされるのでしょうか。 このようなことを繰り返すたびに、議会はもちろんのこと、市民の皆さんからの市政に対する信頼が、次第に失われていくことになるものと危惧するところであり、遺憾千万であると申し上げずにはいられません。

今後、市長がどのように考え、事業を進めようとされるのか、議会としても注視していくとともに、仮に市長が条例を提案された場合は、議会は粛々と議決を行い、責任を果たしていくということをここで申し上げておきます。

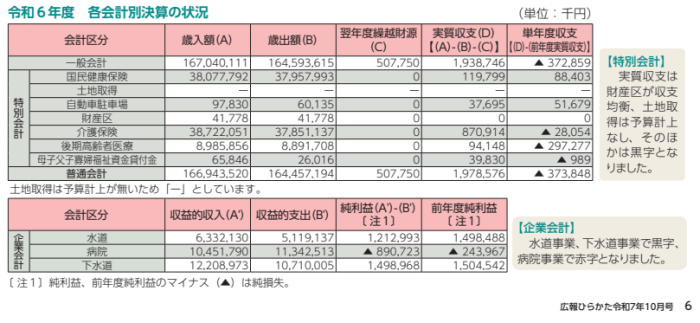

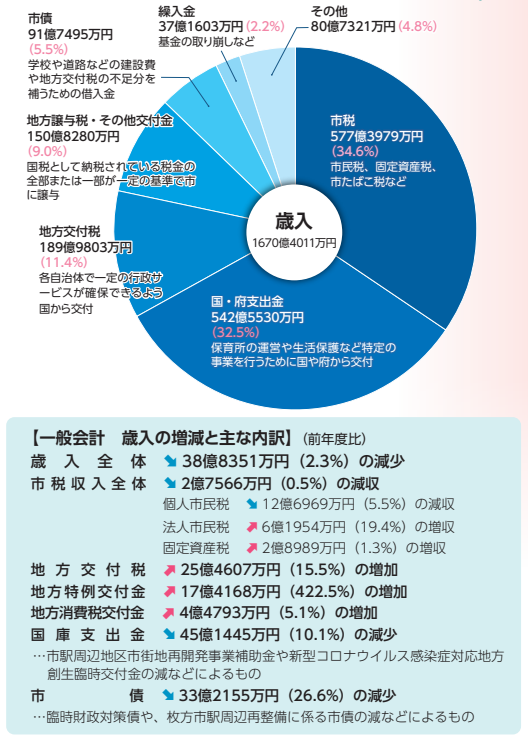

▶ 2024(令和6)年度決算の概要(広報ひらかた10月号より抜粋)

【八尾善之委員】(※「賛成討論」より抜粋)

(略)

【松岡ちひろ委員】(※「反対討論」より抜粋)

(略)

2023年度は、市長選挙が行われ、市長は3期目の当選を果たされましたが、選挙直後に 明らか となった公職選挙法違反疑いでは、市民に対して説明責任を果たすとされましたが、その責任がしっかり果たせたのかは 曖昧 です。市民からの市長への不信感は 拭い切れたとは言えず 、市政への不信感につながり、市の事業の進行に影響を与えた一年だったと言えるのではないでしょうか。

(略)