支援が途切れない仕組みの実現こそが母と子のいのちを守り、誰もが安心して子育てできるまちづくりにつながる。産後ケア事業の充実について、質問しました。9月定例月議会、一般質問の報告①です。

枚方市議会議員の奥野みかです。

今回の一般質問の質問項目は以下の2項目です。

1.産後ケア事業の充実について

2.枚方市駅周辺再整備について

最初に、「1.産後ケア事業の充実について」の報告です。

妊娠・産後期の心の不調や自死は深刻な現実で、産後うつは誰にでも起こり得る課題です。支援を求める産婦は増加しています。安心して子育てできるように、現行の産後ケア事業を拡充するとともに、アウトリーチ型支援を強化することが不可欠です。

枚方市は、産後ケア事業の利用調整業務システムの導入を検討されているとの報告がありました。しかし、DX化による事務効率化と引き換えに、寄り添い型支援の担い手でもある母子保健コーディネーターの人員を削減してしまうようでは本末転倒です。母子保健コーディネーターの役割を後退させることなく、DX化によって生まれる事務効率化の成果は、訪問や継続支援といった現場での寄り添いに再投資すべきではないかと意見しました。

さらに、産後ケア事業を産院や助産所に依存するだけでは持続性に限界があるため、身近に相談や交流ができる「みんなの実家」のような安心できる居場所づくりを進め、切れ目なく、途切れない支援体制を確立することが大切であり、母と子の命を守り、安心して子育てできるまちづくり、ひいては少子化対策にもつながるのではないかと訴えました。

以下、9月16日の一般質問でのやりとりを掲載します。

1.産後ケア事業の充実について

Q.私の質問

出産とは、いのちを生み育む営みであり、極めて大きな意義を持つ一方で、母体にとっては身体的・精神的に大きな負担を伴うものである。この営みを社会全体で支えることは、持続可能な社会を築く上で不可欠な責務であると考える。

「少子化対策」の名のもとで語られる数多くの施策の中でも、私は、とりわけ出産・産後の支援こそ、より一層、重視されるべきだと強く思っている。

そこで、今回は、「産後ケア事業の充実について」、質問させていただく。まずはじめに、母子保健コーディネーターの役割について、伺う。

◇母子保健コーディネーターの役割と人員確保について

助産師である母子保健コーディネーターは、産後ケア事業の面談や利用調整のみならず、妊娠届出時の面接、妊婦オンライン相談、新生児訪問調整など、出産の場面における「母子保健のハブ」として極めて重要な役割を担ってこられた。

産後ケア事業は、母体の心身の変化が大きく、不安が最も高まる産後早期に利用されることが多く、コーディネーターとの面談を通じて安心感を得る方も少なくない。

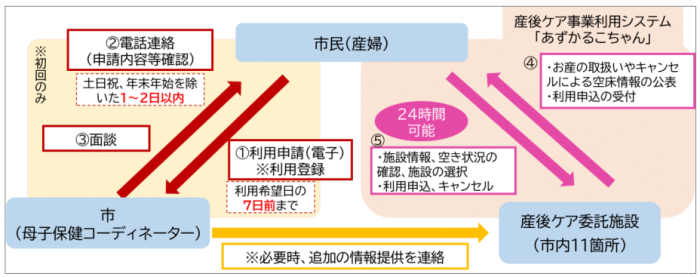

今回、産後ケア事業の「利用調整業務」へのシステム導入(※産後ケア事業にかかる利用システムの導入について_2025年8月_教育・子育て委員協議会資料)を検討されているとのことであるが、初回利用申請においては、従来どおり母子保健コーディネーターが関わり、事業の説明や困りごとやニーズの聞き取り、産後ケア以外のサービスも含めた情報提供を行うことが不可欠であると。そのための人員体制を確保し、一人ひとりに寄り添った支援を継続していくとの説明を受けている。

しかし、DX化による効率化と引き換えに、寄り添い型支援の担い手でもある母子保健コーディネーターを削減してしまうようでは本末転倒である。

そこで、改めて伺う。これまで果たしてきた母子保健コーディネーターの役割を後退させることなく、むしろ広げ強化していくことが必要ではないか。加えて、DX化によって生まれる事務効率化の成果は、訪問や継続支援といった現場での寄り添いに再投資すべきではないか。市の見解を伺う。

A.田中こども未来部長の答弁

母子保健コーディネーターは2014(平成26)年12月から「産後ケア事業」の導入と合わせて配置し、利用申込者数の増加に合わせて出務日数を拡充してきた。また、出産子育て応援事業の伴走型相談支援を開始することに伴い、2023(令和5)年3月から配置人数を1名増員するなど必要な体制を整えてきた。

この度の産後ケア事業の利用システムの導入によって効率化が見込める時間については、出務時間を一定見直す必要があるが、利用申し込みにあたり、助産師である母子保健コーディネーターからそれぞれのニーズに合った支援を提供することは、今後の子育ての安心感につながる効果も期待できることから、必要な体制を確保しながら、妊娠届出時の面談や妊婦オンライン面談、新生児訪問の調整やその他相談対応等にあたっていく。また、訪問や継続支援が必要な母子については、まるっとこどもセンターの保健師が中心となって、各支援機関とつなぐ役割をはじめ、母子保健コーディネーターとの密な連携や、関係機関との連携を図りながら支援にあたっていく。

O.私の意見

ただいまのご答弁では、DX化による効率化を図りつつも、必要な体制を確保し、母子保健コーディネーターが引き続き相談対応等を担っていくとの説明であった。DX化によって生まれるリソースは、必ず現場の寄り添い支援に再投入されるべきだと強く申し上げる。

また、産後ケアを持続可能な仕組みとするためには、協力施設や人材の確保が不可欠である。小規模産院や助産所にとって、予約完了後のキャンセルは食事・人員・ベッドのすべてに影響する深刻な負担であり、受入施設を疲弊させれば利用者の利便性そのものが崩壊する。「簡単に予約・キャンセルできる仕組み」は、一方で協力施設の負担増を招き、制度の持続可能性を揺るがしかねない。

市からは「キャンセル抑止の方策を検討する」と伺っているが、キャンセル補償や委託料での柔軟な対応など、持続可能な制度とするための対策は一刻も早く講じるべきである。

さらに、利用システム導入の経費が優先され、現場の待遇改善が後回しになることはあってはならない。産後ケア事業が子ども・子育て支援法の「地域子ども・子育て支援事業」にと位置付けられ、今年度より国1/2・府1/4に拡充された「子ども・子育て支援交付金」ができている。そして、「処遇改善」も目的の一つとされている。

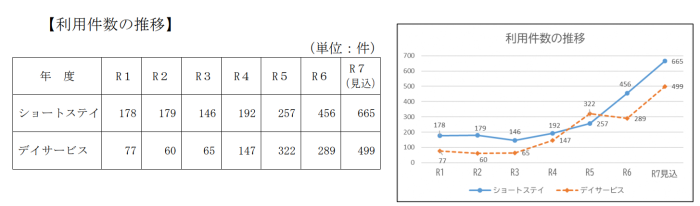

2024(令和6)年度の改正により、本市のショートステイの単価は府内では高水準になったとされているが、デイサービス単価は低く、「赤字覚悟で受け入れているが、今後は限界」という声も上がっている。

交付金を活用し、現場で支援にあたる助産師や協力施設の処遇改善を進め、持続可能な仕組みを整えるよう、強く求めておく。

◇産後うつ・妊娠産後期の自死防止とアウトリーチ支援の必要性

Q.私の質問

2022年以降、妊娠中か産後1年以内の自死についても記録されることになった警察庁の自殺統計をもとに、3年間で162人を分析した記事が、今年8月10日付の朝日新聞に掲載された。分析によれば、妊娠中の自死は45人(28%)、産後2か月以内が26人(16%)、産後3か月~1年が91人(56%)とされ、とりわけ「20~24歳の妊娠中の女性」と「40~44歳の産後1年以内の女性」のリスクが高いとのことである。

また、日本産婦人科学会によれば、産後は10人に1人がうつ状態を経験するとされ、決して稀な問題ではない。近年はこども家庭庁による予算拡充で産後ケア事業の整備が進んでいるが、「支援を求める産婦は確実に増えている」との指摘もあり、切れ目なく、途切れない支援が求められている。

そこで伺う。第一に、産後うつ予防および妊娠産後期の自死防止に向けた現状認識と課題について、市の見解をお聞かせいただきたい。第二に、DX化によって内部事務を効率化する一方で、限られた人的資源はアウトリーチ支援など現場直結の領域に重点配分すべきと考えるが、市として産後ケア事業におけるアウトリーチ型支援(訪問・フォロー)を具体的に検討する計画はあるのか、伺う。さらに、妊娠期や産後の支援において、メンタル面でフォローが必要と判断された場合に、医療機関と連携する体制が十分とれているのか、伺う。

A.田中こども未来部長の答弁

まず、産後うつ予防に関してですが、産前産後の時期はホルモンバランスが崩れることにより誰でも突然産後うつを発症する可能性があり、自死に繋がる恐れもあることから、妊娠6か月の時期に妊婦全員に対し産後うつに関する啓発チラシや妊婦オンライン相談の案内を送付し、妊娠早期からその可能性を認識し、不調があった場合には相談できるようにしている。

次に、支援が必要な妊産婦については、地域の担当保健師が状況を把握しながら、電話や訪問、面談を通じて支援を行っており、必要な支援の内容によっては委託先である大阪府助産師会の助産師と連携しながら、妊産婦訪問や養育支援訪問で対応している。産後ケア事業としてのアウトリーチ型支援については、他市の状況もみながら検討しているところである。

妊婦健診や産婦健診で産後うつのリスクが高い場合等は、大阪府が作成した情報提供書の様式を活用して、各産科医療機関と市で情報共有を行うなど連携を図っている。また、妊娠届や妊産婦訪問等により、市が妊産婦のこころの不調を把握した場合は、精神科受診につなげたり、すでに精神科にかかっている場合は主治医と産科医の双方と連携を図りながら支援を行っている。

O.私の意見

産後うつの予防、そして妊娠産後期における自死防止は、看過できない喫緊の課題である。国においても、精神科との連携を円滑に行うためのシステム構築や、産後うつなどのハイリスク群を早期発見・支援する仕組みの整備も議論されているようですが、本市においても、現行の産後ケア事業を一層拡充するとともに、アウトリーチ型支援や多職種連携を強化してこそ実効性が高まると考える。

また、本市は産院・助産所が多い特性を有しているが、その機能だけに委ねていては持続性や安定性の確保は困難である。産後ケア事業の委託先の確保が困難な中、全国的には、分娩取り扱いをしていない産後ケアに特化した施設も検討されているようである。産後ケア専用施設の整備が直ちに難しいとしても、委託の形で妊産婦が「みんなの実家」のように安心して支援を受けられる場を設け、交流や情報交換ができる居場所づくりは十分可能である。こうした拠点整備こそ、地域全体で子育てを支える基盤となり、少子化対策の切り札ともなり得るのではないか。

本市は「切れ目のない支援」をさらに進化させ、「支援が途切れない仕組み」へと責任をもって発展させるべきである。その実現こそが母と子のいのちを守り、誰もが安心して子育てできるまちづくりにつながるものであると、強く意見しておく。

▶ 産後ママ安心サービス(枚方市産後ケア事業)について

▶ 産後ケア事業について(こども家庭庁)

▶ 子ども・子育て交付金

▶ 自治体における妊産婦のメンタルヘルス対策の現状と課題

▶ あずかるこちゃん産後ケア

新潟県糸魚川市で産後ケア予約サービス「あずかるこちゃん産後ケア」の効果検証フェーズの取り組みを開始

産後ケア予約サービス

▶ メンタルヘルス_妊娠中と産後も「こころのケア」が大切です。

.png)

.png)

より抜粋).png)