2月12日、市民福祉委員協議会が開催され、「枚方市駅市民窓口センターの状況と今後の窓口業務の展開について」等、13案件の協議が行われました。

枚方市議会議員の奥野みかです。

2月12日は市民福祉委員協議会が開催され、13件の案件の審議が行われました。

今回、提出された案件は次のとおり。

(1)枚方市駅市民窓口センターの状況と今後の窓口業務の展開について_【資料】

(2)地方税制改正(案)の概要等について_【資料】

(3)枚方市立総合福祉会館ESCO事業の最優秀提案者の選定について_【資料】

(4)枚方市地域福祉計画(第5期)の案について_【資料】

(5)福祉避難所の指定促進について_【資料】

(6)ひらかたポイント事業について_【資料】

(7)民生委員・児童委員の負担軽減に向けた取り組みについて_【資料】

(8)生活困窮者のさらなる自立支援について_【資料】

(9)働く世代の健康づくりのさらなる推進について_【資料】

(10)旧市立くすの木園の跡地活用について_【資料】

(11)障害者支援の取り組みの拡充について_【資料】

(12)帯状疱疹ワクチンの定期接種の開始について_【資料】

(13)市立ひらかた病院におけるDXの推進について_【資料】

なお、それぞれの案件のタイトル部分をクリックすると、枚方市HP「枚方市議会/議会資料室」にアップされた資料にリンクします。

【案件名】

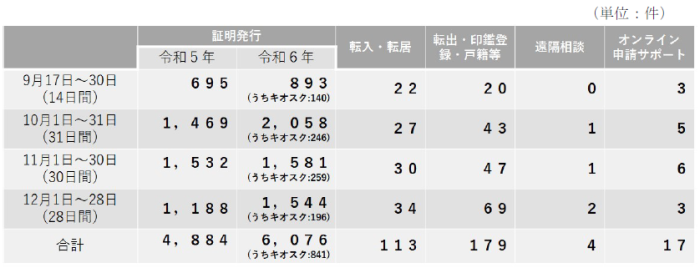

(1)枚方市駅市民窓口センターの状況と今後の窓口業務の展開について [市民課]

◇今後の展開について

・枚方市駅市民窓口センター関連情報発信業務の実施(2024年度中)

①「書かない窓口」の拡充/窓口DXSaaS(窓口業務支援システム)の導入

・市民課(住民異動窓口)でのワンストップ窓口の本格実施(2026年度以降)

・おくやみコーナー(本館2階)での窓口DXSaaS導入、運用開始(2025年度前期)

・北部、津田、香里ケ丘の3支所での窓口DXSaaS試行実施(2025年度前期)、本格運用(2026年度以降)

・市民課証明発行コーナー(本館1階)での窓口DXSaaSを導入、運用開始(レイアウト変更検討)(2025年度後期)

・保険関連業務など他の窓口への窓口DXSaaSの拡大 (2026年度以降)

②北部支所における遠隔相談窓口における取り扱い業務内容の拡充(2025年度前期)

③窓口開設時間の検討→勤務時間内でのより良い労務を遂行していくため、市民ニーズとのバランスを調整しながら窓口開設時間の在り方について検討を進めていく。また、デジタル化など窓口の効率化により得られた時間は、より高い品質の市民サービスを提供できるよう、窓口スキルの向上や業務オペレーション改善のための研修などに充てる予定。

他の委員の質問

・迷われる方が多い。EV内に案内がない等、案内表示の問題は、最初から懸念されていた課題である。解決に向かた対応をすべき。

・開設から5か月経つが、オンライン相談の実績は4件。非常に少ない。

・窓口開設時間の変更の提案は唐突感を否めない。窓口開設時間が9時~17府30分で、員の勤務時間も9時~17府30分と、残業ありきの設定かという課題は認識するし、職員の働き方改革の観点は理解するが、市民サービスの低下につながらないよう配慮を求める。

→2交代等、勤務時間の検討窓口の開設時間の具体的検討はこれからで、今回、課題認識を示したもの。いただいたご意見を参考に検討する。

(2)地方税制改正(案)の概要等について [市民税課、資産税課]

◇地方税制改正(案)の概要について

① 個人住民税の控除等の見直しについて(2026年度から適用)

・給与所得控除の見直し/65万円(現行55万円)

・大学生年代の子等に関する特別控除の創設/段階的に逓減する仕組みの導入

・扶養親族等に係る所得要件の引上げ/58万円(現行48万円)→給与収入123万円(現行103万円

・勤労学生控除の引上げ/85万円(現行75万円)→給与収入150万円(現行130万円)

②固定資産税に係る生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置の拡充・延長について

③軽自動車税(種別割)に係る二輪車の車両区分の見直しについて

※参考:総務省/与党税制改正大綱(12月20日決定)のうち、地方税関係の概要について

◇減免申請の見直しについて

他の委員の質問

・国からの減収補てんはない中、本市においては、約1憶7,000万円程度の減収になるとのこと。今後の税収はどう見込んでいるのか。

→今回の税制改正により、令和8年度から減収が見込まれるが、一方で働き控えが抑制され一定の増収が見込まれることと、賃金の増加に伴い給与所得が増加傾向にあり、個人市民税は増収を見込んでいるところ。

・103万円のかべ問題は関心も高い。今年の働き方が影響する。市としても制度改正のわかりやすい周知をお願いしたい。

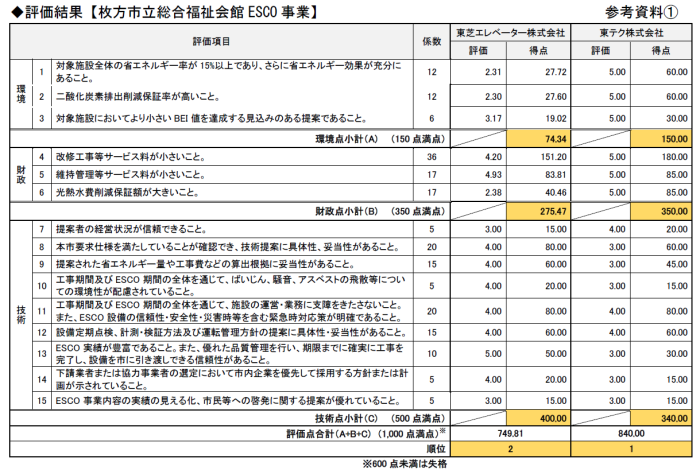

(3)枚方市立総合福祉会館ESCO事業の最優秀提案者の選定について [健康福祉政策課、施設計画課]

1998年開設の枚方市立総合福祉会館について、施設・設備の老朽化による熱源の故障や物価高騰による光熱水費の増額など、施設の維持管理上の課題があったことから、2024年7月、今後の施設の維持管理の効率化を図りつつ、環境負荷の低減や光熱水費の効果的な削減を実現するため、必要となる「技術」「設備」「人材」など、民間事業者が持つノウハウを最大限活用し、包括的に提供する「ESCO 事業」を導入するための事業者の選定を行う「枚方市立総合福祉会館ESCO 事業者選定審査会」に諮問。今回、ら最優秀提案者等の答申を受けたもの。

◇ESCO期間

・改修工事等サービス期間/契約締結日から2026年3月31 日

・維持管理等サービス期間/2026年4月1日~2031年3月31 日

◇選定審査会における審査結果

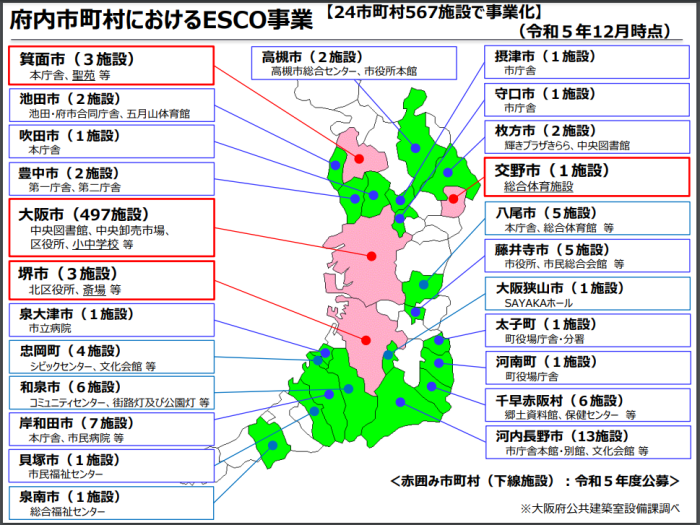

【参考】府内市町村におけるESCO事業

奥野の意見

光熱水費の取り扱いについて、指定管理者施設における指定期間内での変更であること、また、下水道高度処理水の熱源利用については、総合文化芸術センターにおいても下水道高度処理水を有効活用できる仕組みを構築していること等を、それぞれどのように整理し、対応されていくのか、注視していきたい。

▶2022年2月の建設環境委員協議会の「下水道ビジョン2022」に「下水処理水の再利用の事業のあり方を見直す」と記載されたことに対して質問しました。下水道高度処理水の熱源利用、有効活用できる仕組みを、できたばかりの総合文化芸術センターにも、配管工事を行って送水できるようにされているわけですから、はしごを外すようなことは適切ではないと思われたからです。

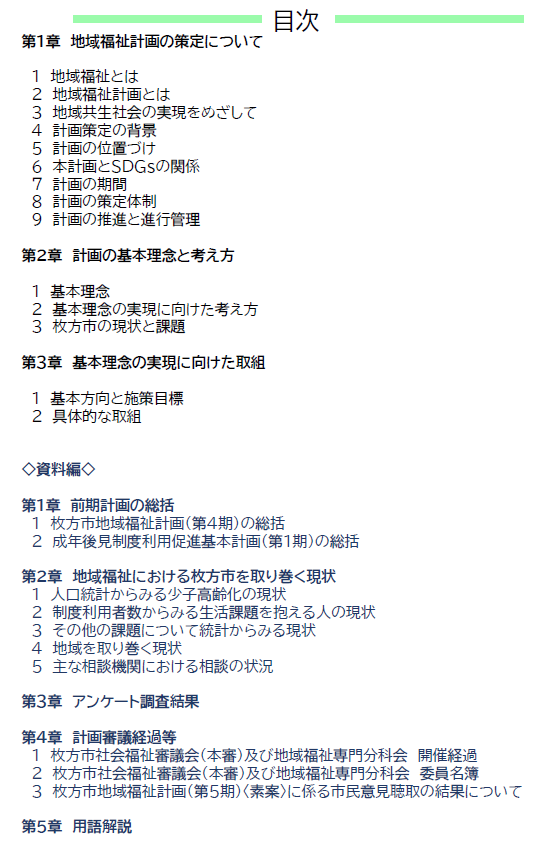

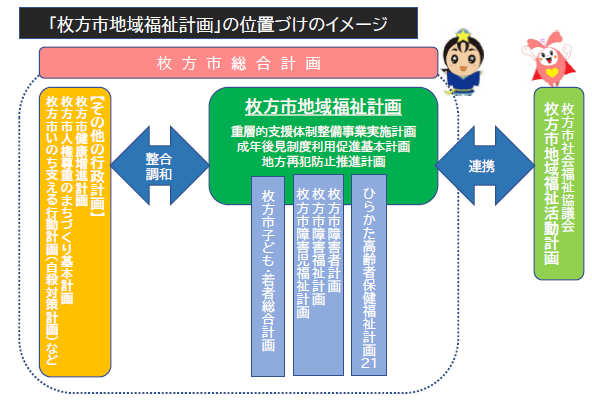

(4)枚方市地域福祉計画(第5期)の案について [健康福祉政策課]

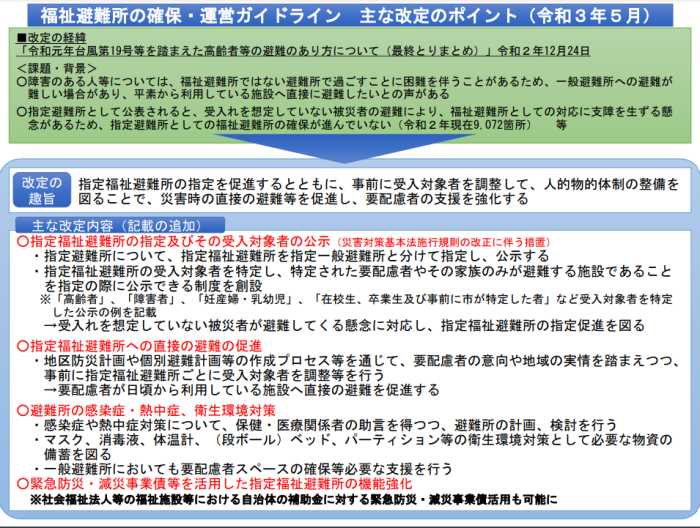

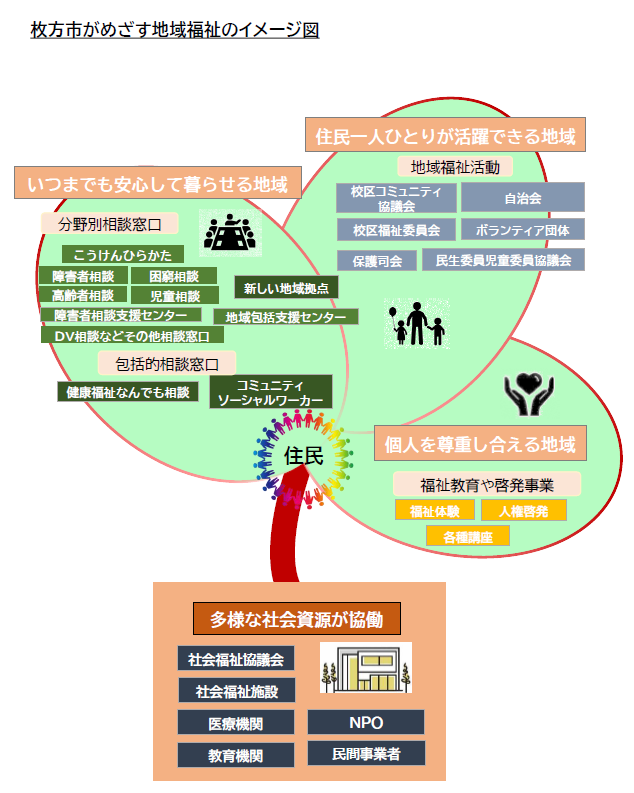

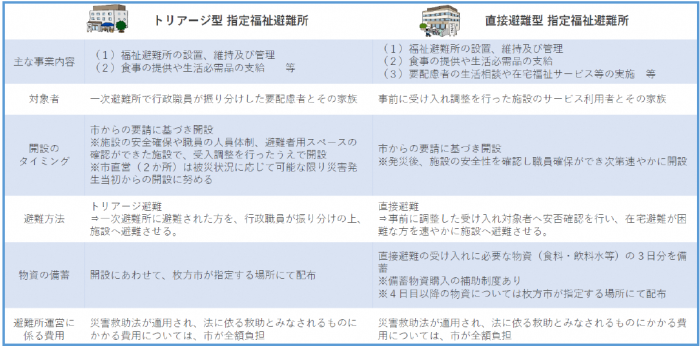

(5)福祉避難所の指定促進について [健康福祉政策課、障害支援課]

◇国の「福祉避難所設置・運用に関するガイドライン」(2021年5月)

◇本市の指定福祉避難所の現状

・市直営の福祉避難所2施設(総合福祉会館、総合福祉センター)

・市と協定を締結した社会福祉施設等の避難所23施設(特別養護老人ホームや障害者支援施設等)

なお、本市の指定福祉避難所25施設は「トリアージ型の指定福祉避難所」であり、現時点で「直接避難型の福祉避難所」の指定はしていない 。

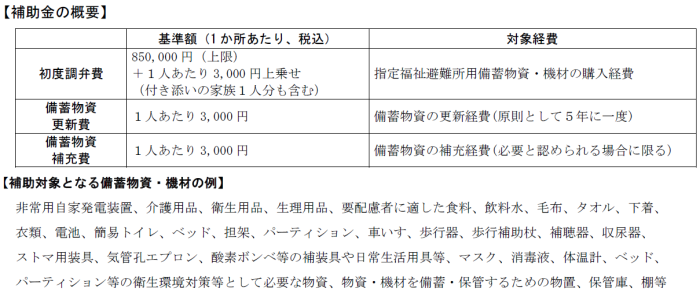

◇直接避難型指定福祉避難所備蓄物資等補助金の創設

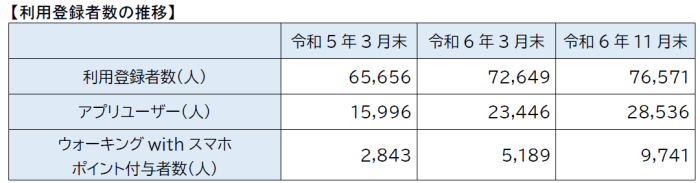

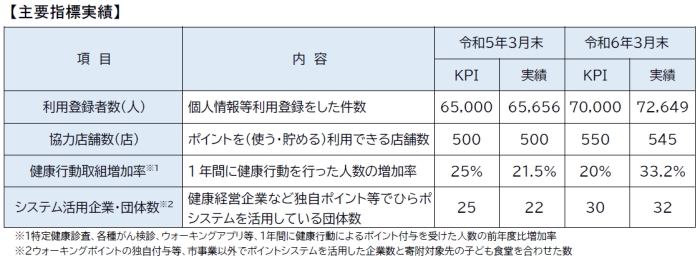

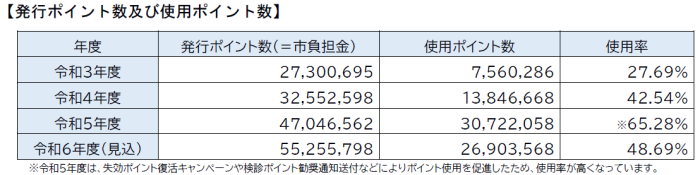

(6)ひらかたポイント事業について [健康福祉政策課]

◇ひらかたポイント事業の取り組み実績と今後の取り組み

◇ ポイント負担金に関する事務の取り扱いの見直し

これまでは、発行ポイント分を負担金としてFLN(委託事業者である株式会社フューチャーリンクネットワーク)に支払っていたが、預り金の増大を防止するため、2025年度からは「発行されたポイント」に対してではなく、「使用されたポイント」実績に応じ、後払いで負担金を支払う。【委託契約・覚書の締結】

2024年度末時点で約7,300万円が見込まれている預り負担金について、FLNとの協議により、2025年度中にFLNから市へ「ポイント事業負担金返還金」として市の歳入(一般会計)として受け入れることとする。

他の委員の質問

・多くの預かり負担金、失効ポイントの量に驚かざるを得ないが、今後は、有効活用を図るということである。これまで、失効ポイントの取り扱いはどうなっていたのか、失効ポイントの活用方法について。また、ひらかたポイントのアプリの開発に本当に使われているのかの検証について。

→これまで付与していたひらかたポイントは100%の執行を想定していたため、失効ポイントの取り扱いについて定めていなかった。一般のポイントの失効と異なり、使えば復活する仕組みであったが、多くの失効ポイントが恒常化していたことが判明した。失効ポイントは、ひらかたポイントのアプリの開発や制度の周知啓発に使われており、事業者の雑収入とされたことはない。

・今後は、利用されたポイントの原資分のみを負担する方式に変更するため、失効ポイントは発生しない。特定健診分を負担する各特別会計も同様である(按分する)。

・スマホに新たなアプリをインストールするギガがないという声もある。利用できない方が取り残されないよう留意いただきたい。

・地域活性化の一助になっている。カード利用者をできるだけアプリに移行していただくことのメリットもあるのではないか。

→失効する方の多くがカード利用者である。カード利用者は、デジタルポイントが使えない。ひらポから入ってもらって、スマホの扱いに慣れ親しんでいただきたいと考える。

・ひらポは課題も多かったが、健康増進の向上を後押しする取り組みとして、全世代の取り組みとなるようシフトされた。スマホの使い方を学べる携帯電話ショップでのスマホ勉強会も開催されていた。引き続き、使える人と使えない人の格差解消の取り組みもお願いする。

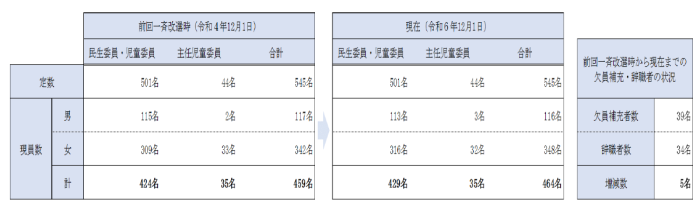

(7)民生委員・児童委員の負担軽減に向けた取り組みについて [健康福祉政策課]

民生委員活動における負担軽減策の検討

→2024年9月~民生委員・児童委員専用WEB サイト「民生委員なんでもサイト」を試行導入。

→2025年度より本格運用を開始。

枚方市民生委員児童委員協議会がライセンス等を取得し、民生委員・児童委員が主体となり、市や民生委員児童委員協議会事務局と協力しながら、民生委員にとって活用しやすいサイトの運営を行うもの。

奥野の意見

▶2021年6月の一般質問で、民生委員の負担軽減、民生委員のなり手不足解消の観点から、オンライン回線(無線LAN)の確保されたタブレット端末の貸与等に取り組むことを検討いただきたいと要望しました。

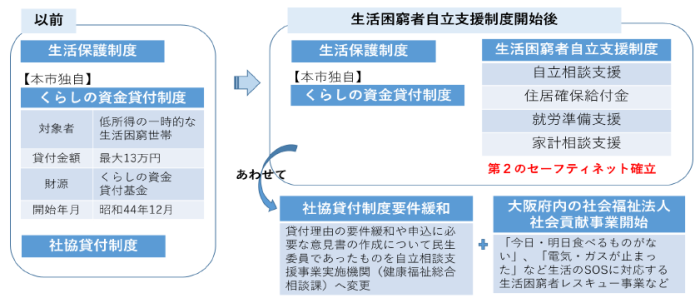

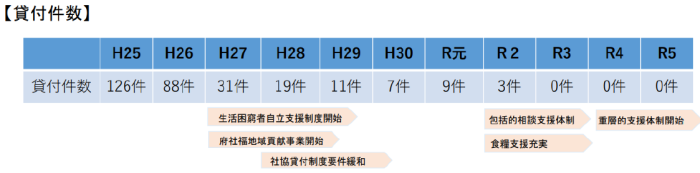

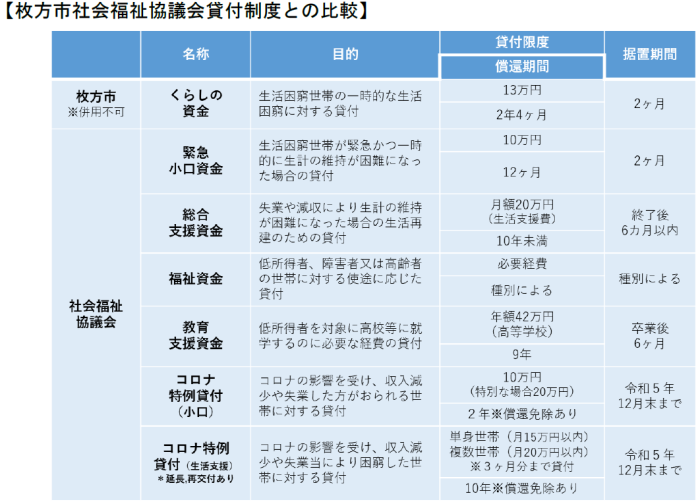

(8)生活困窮者のさらなる自立支援について [健康福祉総合相談課]

生活困窮者への支援制度の充実と重層的支援体制の整備を踏まえ、貸付については社会福祉協議会の貸付制度を活用することとし、今年度末にくらしの資金貸付制度を廃止するとともに、生活困窮を含む相談機能については市が担い、さらなる相談機能を強化するためCSWを増員し、重層的支援体制のさらなる充実を図るもの。

◇くらしの資金貸付制度

「くらしの資金貸付基金」については、廃止後、現在貸し付けている債権を 除き、その全額を一般財源へ繰り入れる。なお、債権管理により返還された債権については、その都度一般財源へ繰り入れる。

≪基金残高 41,354,688円 (2024年12月末現在。うち、貸付可能額 35,796,335円)

他の委員の質問

・中学校区に1人であれば19人。CSWの年間相談件数(R5)は9,469件で、現在のCSW数で除すると、CSW1人当たり年間約950件の相談を受けている。いくつもの支援機関が関わる案件もある。高齢者の相談は13か所の高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)、地域福祉のなんでも相談はCSW(13人)が受けている。地域には支援を求める方が多いものの、市役所までに来るのは遠い。地域福祉の向上には、地域で身近に福祉の相談ができるよう、計画的なCSWの増員(育成)が必要ではないか。CSWは「包括的相談支援」以外に何を担当しているのか。

→CSWは「包括的相談支援」同様に「重層的支援体制」で実施が求められている「地域づくり、他機関協働、アウトリーチ等継続支援、参加支援」のすべてに関わっている。

・くらしの資金貸付制度を廃止して、これまでと何がどう変わるのか。

→市役所に「お金に困っている」と来所された場合、求職活動をされていることを条件に家賃補助を行う「住居確保給付金」、家計の収支バランスの見直しを行う「家計改善事業」の利用を促す等、返済の必要のない制度の案内。緊急の場合には、社会後見制度等、それぞれに応じた支援を行う。この間、くらしの資金貸付制度の要件に該当しない場合、社会福祉協議会の貸付制度等を紹介してきた。くらしの資金貸付制度を廃止しても、市が生活困窮者の自立相談支援機関として適切な相談支援につなげていくことに変わりはない。

・さらなる自立支援と言いながらくらしの資金貸付制度を廃止するとのことである。社会福祉協議会の貸付制度、特に「緊急小口資金」との貸付要件の違いについての説明は記載されている。2021(令和3)年度以降、実績が0件とのこと。また、包括外部監査の指摘もあることは理解するが、3月末に廃止するというのははあまりにも拙速。そんなに急ぐ理由を聞く。

→制度として一定に役割を終えた。同様の制度が社会福祉協議会にあるため、相談支援については、市がCSWの増員で対応、貸付制度は社会福祉協議会が担当するということで整理した。

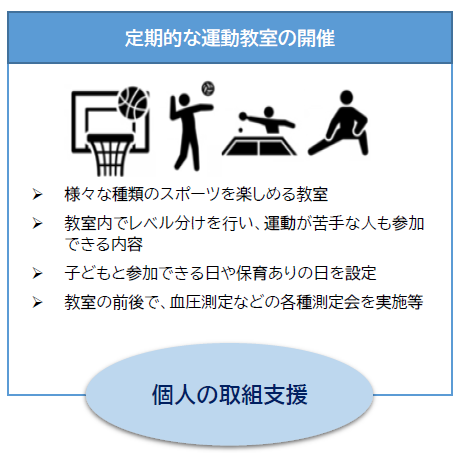

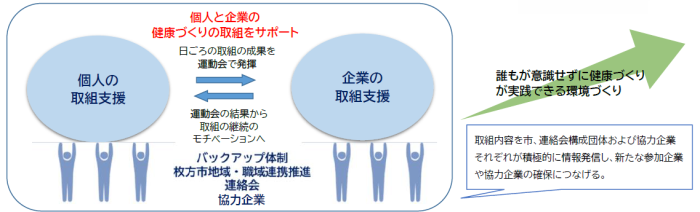

(9)働く世代の健康づくりのさらなる推進について [健康づくり課]

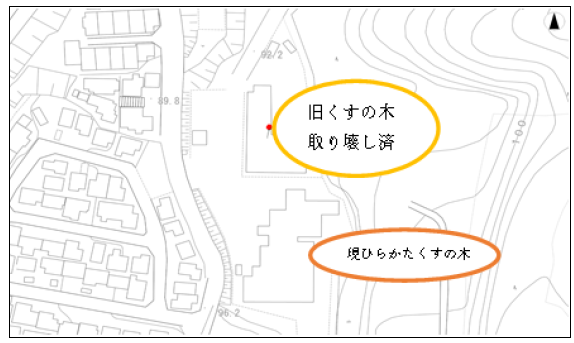

(10)旧市立くすの木園の跡地活用について [障害企画課]

・地積:4484.57 ㎡、登記地目:宅地、区域区分:市街化調整区域、建蔽率・容積率:60%・200%

【参考】旧園舎の建築面積 484.3 ㎡

◇今後のスケジュール

・地歴調査・土壌調査 ~2025年度末までに報告を受ける予定

・2025年4月/仮称くすの木園旧園舎跡地整備事業者選定審査会の設置→実施事業者の選定(~10月)

・2026年9月 障害者施設等整備補助金の採択を受けた後、実施事業者による着工

・2027年4月 グループホームの運営開始

他の委員の質問

・8月の委員協議会では、GHに地域生活支援拠点の一つである体験の機会(場)の機能を併せるとの説明があったが、今回資料には記載されていない。

→体験の機会(場)の整備については、意見交換会、障害福祉専門分科会、庁内協議等により、GHに限らない(別の場所)としている。なお、GHは2026(令和8)年度からの事業開始をめざすものとし、GHの付加機能としては、緊急時の受け入れ(短期入所)、柔軟な受け入れを検討する。

・4484.57㎡とかなり広大な敷地を無償貸与し、実施事業者を公募選定していくGHの定員について。男女別はどうなるのか。施設の整備以外の活用、例えば、隣接する総合福祉センターの駐車場等は検討しなかったのか。

→事業所指定の方針として、敷地の広さではなく、1つの敷地に10人としていることから、本件も10人。男女比は施設入所の待機状況等に鑑みて決定。傾斜地や法面もある。1つの敷地において整備できるGHは1施設。

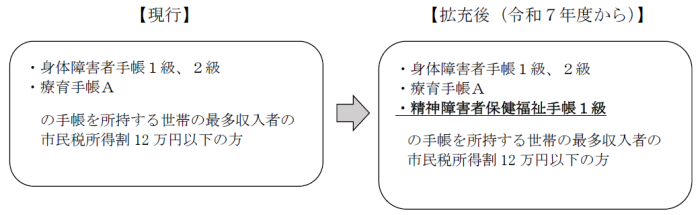

(11)障害者支援の取り組みの拡充について [障害企画課]

他の委員の質問

・所得要件を市民税外区割り12万円以下としている理由について。

→1991(平成3)年度の制度開始以降、複数回の制度改正を行ってきた。所得要件については、2008(平成20)年度に申請手続きの簡略化等を図るため、所得税額14万円以下から世帯の最多収入者の市民税所得割12万円以下に変更している。

・事業費40万円の積算内容について。精神障害者通所交通費補助事業の見直し約170万円の削減効果(長期財政の見通し)から見るとごくわずか。もっと早くに実施されてしかるべきであったのではないか。

→現行制度で約2,300人の約25%が利用し、実際の利用枚数は1人当たり8.5枚といった交付率・利用率を踏まえ、精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者約280人の交付率・利用率、さらにタクシー基本料金分を加え算定したもの。

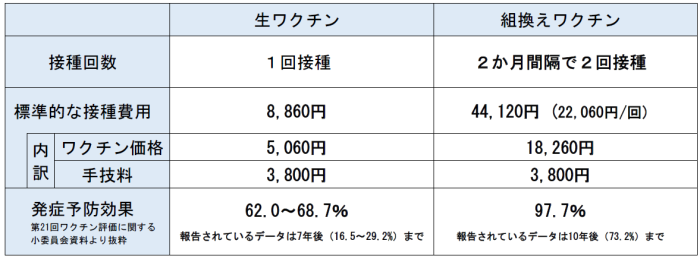

(12)帯状疱疹ワクチンの定期接種の開始について [保健予防課]

2025年4月1日から帯状疱疹ワクチンを定期接種とする方針が示されたため、予防接種法に基づき実施するもの。

【対象】

(1)年度内に65歳になる人

/経過措置 ①70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳 (2025~2029年の5年間)、②100歳以上 (2025年度限り)

(2)60歳~64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める人

他の委員の質問

・5年間の経過措置となると、待っている期間のリスクが懸念される。

→帯状疱疹ワクチンの安定供給と財政支出の平準化のため毎年の対象者数の変動が少なくなるよう5歳刻みで設定され、経過措置後は65歳のみ対象となる。接種対象前に罹患しても抗ウイルス薬の早期投与により、痛みの期間の短縮や重症度の低減、合併症の発生頻度の減少などの効果が認められている。

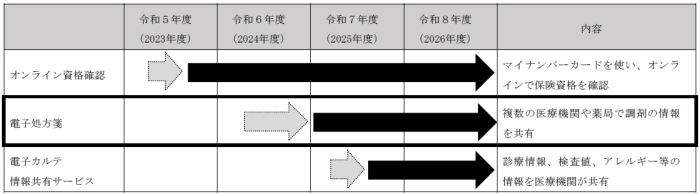

(13)市立ひらかた病院におけるDXの推進について [市立ひらかた病院 事務局 医事課]

◇電子処方箋の発行について(2025年4月1日)

◇人間ドック・健診等に対するWEB予約の開始について(2025年度早期)

◇インターネットを利用した外来の予約変更について(2025年度早期)

◇電子カルテシステムの更新について(2026年10月新システムへ移行)

他の委員の質問

・電子処方箋の発行手続きについて。

→電子処方箋を希望する場合、マイナ保険証で登録。その場合、紙の処方箋は発行されない。

・人間ドック・健診等のWEB予約の利便性について。

→周知に努める。ひらかた病院を選んでいただくためのPR(アンケートも検討)にも努めたい。