2月13日、総務委員協議会が開催され、「個別避難計画の作成促進に向けた取り組みについて」等、13案件の協議が行われました。

枚方市議会議員の奥野みかです。

2月13日は総務委員協議会が開催され、13件の案件の審議が行われました。私は控室で傍聴していました。

今回、提出された案件は次のとおり。

(1)個別避難計画の作成促進に向けた取り組みについて_【資料】

(2)ふるさと納税の取り組みについて_【資料】

(3)いじめ対策の取り組みについて_【資料】

(4)大阪・関西万博への出展について_【資料】

(5)長期財政の見通しについて_【資料】

(6)旧中宮北小学校跡地活用について_【資料】

(7)令和7年国勢調査への対応について_【資料】

(8)枚方市人材育成基本方針の中間見直しについて_【資料】

(9)観光施策の展開について_【資料】

(10)地域未来投資促進法における大阪府枚方市基本計画(第2期)の作成について_【資料】

(11)奨学金返還支援事業の実施について_【資料】

(12)地域計画策定に向けた取り組み及びため池ハザードマップの改定について_【資料】

(13)スポーツ振興に係る基金の創設について_【資料】

それぞれの案件のタイトル部分をクリックすると、枚方市HP「枚方市議会/議会資料室」にアップされた資料にリンクします。

【案件名】

(1)個別避難計画の作成促進に向けた取り組みについて [危機管理対策推進課]

要支援者の避難の実効性を高めるため、2021年に災害対策基本法が一部改正され 、要支援者が災害時に「どこに避難するか」「誰が支援するか」等を前もって定めた行動計画である「個別避難計画」の作成が市町村長の努力義務とされた。

2025年5月以降、避難行動要支援者(約 16,000 人)に、個別避難計画の作成同意書及び同計画のセルフプラン記入シートを発送。(本人・ 家族による個別避難計画の作成を依頼。作成後、市に提出。)

他の委員の質問

・自分で支援者を見つけられる人はいいが、見つけられない人はどうするのか。地域だけで支援体制を構築するのは困難。基本情報を把握しているケアマネージャー等、専門家の支援が必要ではないか。避難行動要支援の対象者が福祉避難所に行けないということがないようにしていただきたい。

・避難の実効性を高めるための取り組みだと思うが、どれくらいのスパンでカタチにするつもりか。医療・福祉部局との連携が重要。福祉関係者の防災についての理解を深める取り組みについて。誰一人取り残さない体制構築は公助の出番であると思う。

→避難行動要支援の対象者は約16,000人。いま、個別避難計画の同意で3割くらい返ってきていると思うが、約10,000人は計画が立てられていないのが現状。福祉部局にはプロジェクトチームもできている。

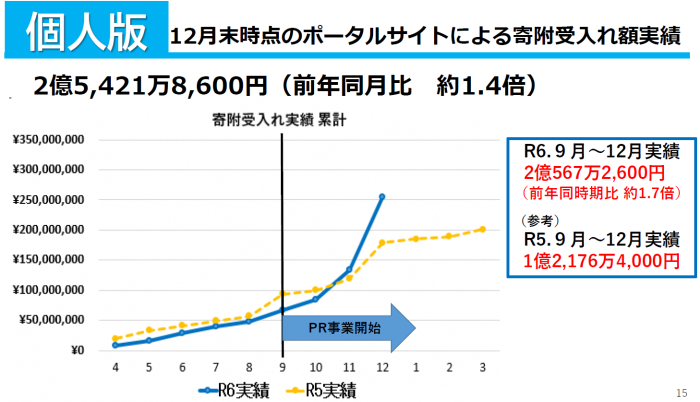

(2)ふるさと納税の取り組みについて [広報プロモーション課]

企業版ふるさと納税については、2024年度で終了予定であったが、「2025(令和7)年度税制改正の大綱_【全文】」の閣議決定(2024年12月)により、2027(令和9)年度まで3年間の延長が盛り込まれた。本市としては、次年度に向けても、引き続き両制度を積極的に活用することで、自主財源の確保を図る。

他の委員の質問

・予算額に対して、どのような状況で推移しているのか。

→2024(令和6)年度は、予算額2億700万円に対して、12月までに支出した経費は約44%なので、予算は減額する。寄附額は、予算額3億5,000万円に対して約73%を収入。2025(令和7)年度の予算は、2億3,000万円を計上。

・企業版ふるさと納税について。副業人材の活用について。

→マッチング業務委託を活用する。ガバメントクラウドファンディング型も検討。社会課題解決型企業とのブランディングづくり等も。

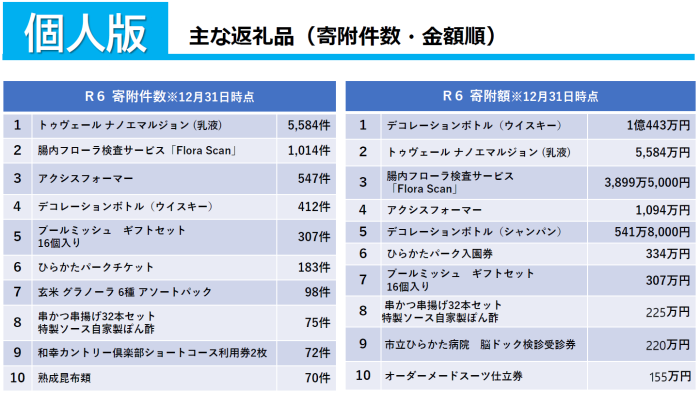

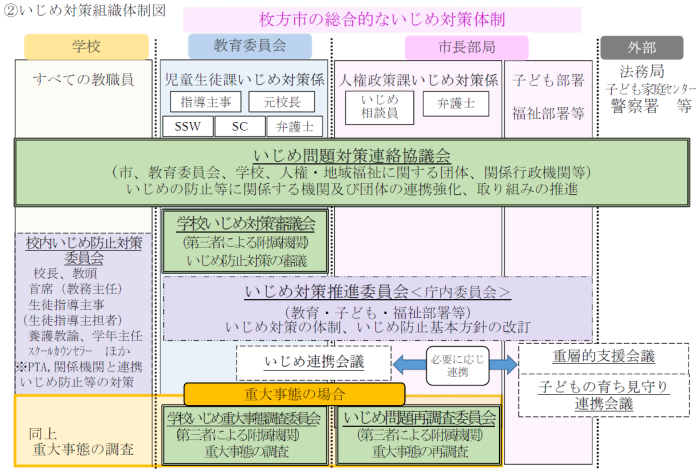

(3)いじめ対策の取り組みについて [人権政策課、児童生徒課]

.png)

他の委員の質問

・構成員の見直しは行ったのか。市長部局に移管されることで子どもたちの最善の利益につながるのか。現場とのかかわりについて。

→「いじめ問題対策連絡協議会」は、教育委員会の要項設置(いじめ防止対策推進法第1条)であったが、いじめ防止対策推進法第14条第1項(いじめの防止や対策に関係する機関や団体の連携を図ることを目的)に基づく、条例設置(市長部局)に改めるもの。人権や福祉関係機関も含め、外部委員には地域も含める。市長部局に移管されることで、横断的な連携が強化される。

・府が講ずる必要な措置(いじめ防止対策推進法第14条第2項/都道府県が、いじめ問題対策連絡協議会と市町村の教育委員会との連携を図ることを定めている)とは何か。

→市の教育委員会から情報提供されることが想定されている。大阪府は府立高校のことのみ?

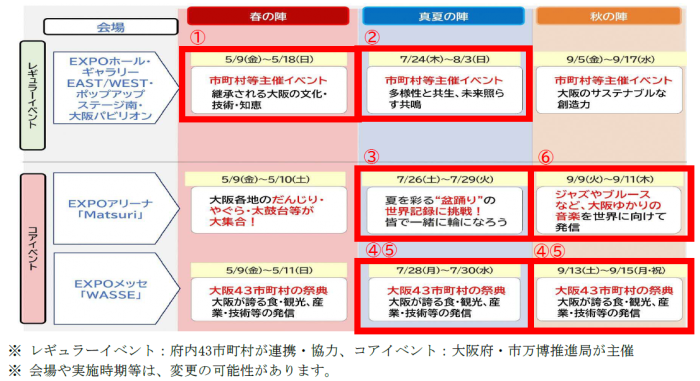

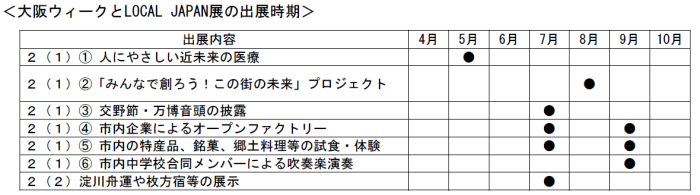

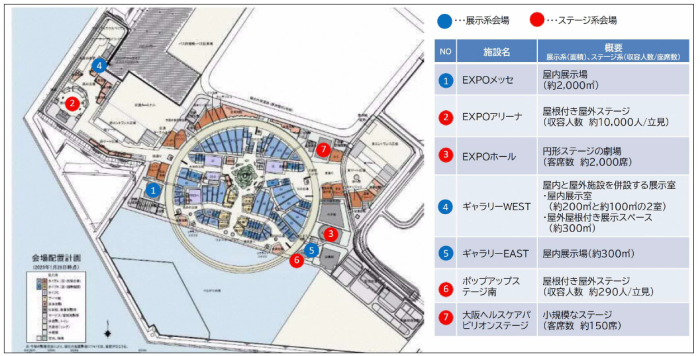

(4)大阪・関西万博への出展について [政策推進課]

大阪・関西万博は、府内自治体による催事「大阪ウィーク」(府内43市町村が連携・協力して大阪の魅力を国内外に発信する催事で、 春・夏・秋の3期に分けて実施)に6つの企画を、また、万博首長連合会員自治体の共創による催事「Resolution of LOCAL JAPAN展(他3市町と合同)」出展する。

他の委員の質問

・市内の学校では、大阪関西万博やひらかた万博に関連したPBL(課題解決型授業)が複数実施されている。

→波及効果がある。ひらかた万博共創プラットフォームの事業者につなげることもある。公民連携プラットフォーム等、連携の仕組みをこの後も進めていきたい。

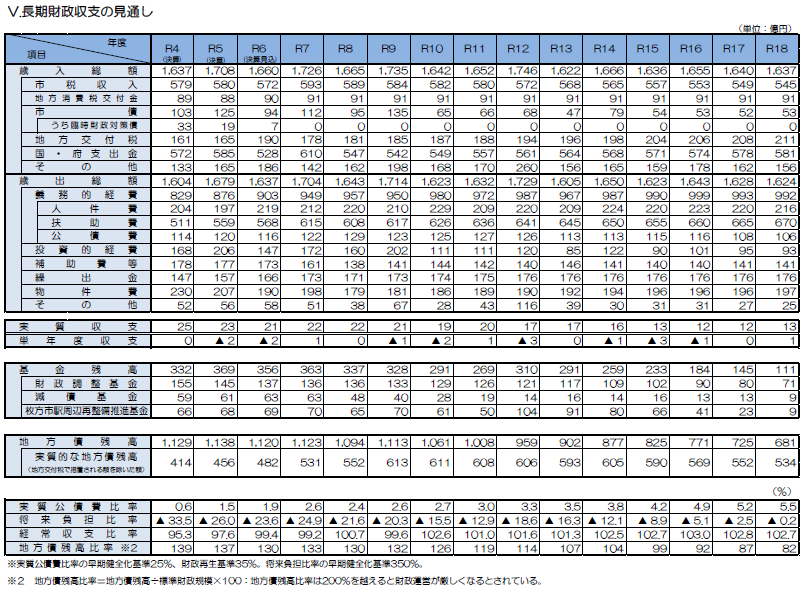

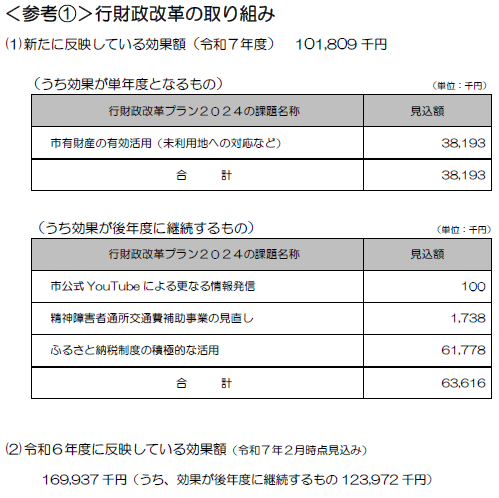

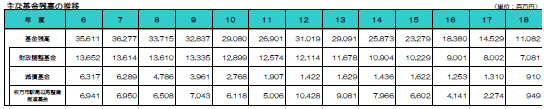

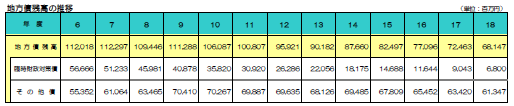

(5)長期財政の見通しについて [財政課]

◇収支見通しの概要

枚方市駅周辺再整備事業のスケジュールや事業費の見直し、児童相談所の整備に係る経費を反映させるとともに、PFI方式で整備を予定している中学校給食センターの事業スケジュールなどを示し、これらを踏まえた実質収支については期間の前半では20億円台の黒字を維持し、後半では10億円台の黒字を維持することができると見込んでいる。なお、市債残高については、2025年度の臨時財政対策債発行がないことが国から示され(地方財政対策の概要)、 その後年度も発行がないと見込んでることから、2025年度をピークに、その後は減少傾向を見込んでいるもの。

◇枚方市駅周辺再整備事業

枚方市駅周辺再整備基本計画に基づき、市街地と公共施設の一体整備・区域の連担性、権利者の合意形成の進捗度合い、リスクの対応などの観点から、①街区、②街区、③街区、④⑤街区の4 つに分け、その実施については③街区を市街地再開発事業により先行するとともに、財政状況を踏まえながら、段階的に建替えや移転など連鎖型まちづくりを関係機関や権利者などと連携・協力して進めていくこととしている。

事業費の対象となる区域は、駅前広場の拡充や新たな道路の整備が伴う③街区、④⑤街区及び②街区とし、市負担額は、公共施設管理者負担金、土地区画整理事業・市街地再開発事業に係る本市の補助金、新庁舎整備及び枚方市駅前行政サービスの再編に係る経費などを見込んでいる。

また、財源については、基金や起債、一般財源に加え、既存市有建築物の補償費や市有地の売却など市有財産の有効活用を想定している。

なお、①街区については民間が主体となった施設の更新を見込んでいるため、今回の総概算事業費には含んでいない。

※本事業の推進により経済波及効果が期待されるが、それに伴う収支に与える影響(市税収入の増加 約40億円/20年間)については、財政面における確実性を期する観点から反映していない。

.png)

他の委員の質問

・主な変更点について。また、期間途中から経常収支比率が100%を超える高い水準で推移していることに対する見解について。

→国の令和7年度の方針により臨時財政対策債の発行を行わなくなったことから期間を通じて借入額をゼロとしている。起債残高、公債費が減少。しかし、金利の上昇により、起債残高は減るものの緩やかな減少となっている。経常収支比率は、市税増収は見込んでいるものの、義務的経費である人件費・扶助費の増、物価高騰高を受け、引き続き物件費も高い水準で推移するが経常収支比率を押し上げる要因になっている。100%を超えることで直ちに財政運営が立ちいかなくなるわけではないが、経済変動への即応、行政需要への対応に備えなければいけないと考えている。

・インフレスライドの影響、人件費の高騰等、外的要因が大きい。市の施策もメリハリをつけるべき。目的達成につながっていない事業等の整理・アップデートが必要ではないか。

・実質収支は8~10億円の黒字とされているが、経常収支比率は100%を超えている。義務的経費の増は理解できないわけではないが、昨年の見通しと変わってきているものは何か。これまでの見込みと比較すると、昨年度は△9億円、R6年度は38億円の上振れ、R7年度は90億円上がっている。際最終100億円の上振れが示されている。人件費以外に、増加の要因となる事業費について。

→国の制度変更による児童手当の増額、労務単価見直しによる保育所等給付費(扶助費)の増加、人件費の増加などが主な要因と考えている。

・黒字は計上しているものの、財政調整基金は切り崩し、経常収支比率は100%を超える。40万人の自治体にとって、財政調整基金が70億円というのが適正であるのか。義務的経費(扶助費)を削減できないのであれば、行政上の無駄をなくしていく以外ない、必要な事業するためには行財政改革の取り組みをするしかないということは理解する。行財政改革というと、受益者負担の増、使用料の見直し等、市民負担につながる提案になりかねないが、議員も含め、現行の事業をキチンを評価していく必要があると考える。

・児童相談所や中学校給食について、長期財政の見通しではどのように示されているのか。

→児童相談所は地元調整もあり確定したものではないが、令和8~11(2026~2029)年度で整備にかかる事業費を約30億円を盛り込んでいる。中学校給食の無償化は現時点で見込んでいないが、国において、児童手当の拡充、103万円のかべの引き上げ等、大きな地方負担がある制度改革がある一方、交付税の追加交付や国で無償化の議論がなされていることから、今後の本市の財政状況を見極めながら検討していく。

・この間、市はどんな取り組みを行ってきたのか。

→行革プラン2020や2024等、行政改革の取り組みを進めてきたが、それを上回る物価上昇やコロナ禍後の社会情勢の変化、児童手当の拡充などの国の施策実施等により財政負担が増加したことが要因。さらなる改善が必要と考えている。

・他市と比較しても本市の経常収支の黒字の額はそれほど大きくない。長期財政の見通しを見る限り、いまの時代にあわせた市駅前周辺再整備事業の規模に見直すべきではないかと考える。

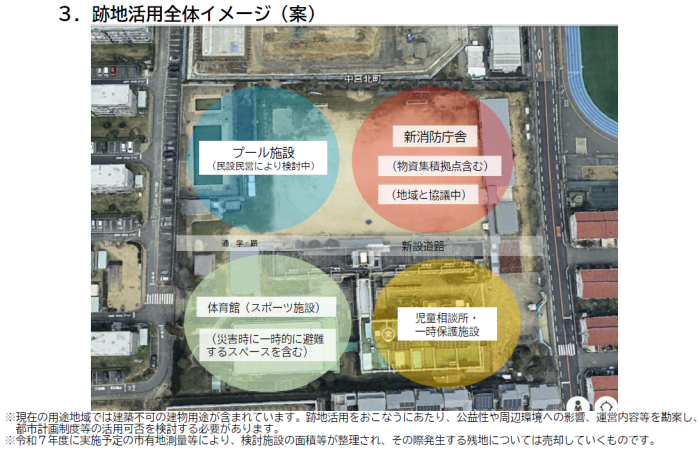

(6)旧中宮北小学校跡地活用について [行革推進課]

2025年3月~ 跡地活用全体イメージ(案)等について地域の意見聴取を行うとともに、2025年度、跡地活用に係る市有地測量等業務(委託料予算/2,118万円)を行う。2026年8月、禁野小学校新校舎完成後に移転(2学期から授業開始)した後、9月~旧中宮北小学校跡地活用整備事業着手を予定。

他の委員の質問

・プール施設(民設民営方式)について。

→小学校の水泳事業における民間活用を前提として、教育委員会が策定した「小学校水泳事業民間活用に関する基本的な考え方」に基づき、移動距離の移動距離の課題などを解消し、全小学校で民間施設利用を行うために活用を行うもの。民間活用にかかる土地活用のあり方や事業者選定方法などについては、現時点では未定であるが、正式に活用の方針が決定したら、事業者の参入についての意向などを把握しつつ、より良い手法について検討していきたい。委託料収入、スイミングスクールの営業活動から改修費や運営経費を賄うものとし、市の費用負担は原則なし。事業者が選定されるが、万一事業者が見つからない場合は、候補地の再整理および不用地の売却もあるかと思うが、進捗状況は議会にも適宜報告する。

・児童相談所・一時保護施設について

→児童相談所は、子どもに関する相談や教育手帳の判定などの機能を有しているが、こうした様々な利用で来られる市民が足を運びやすいよう、また一時保護施設については、様々な事情により家族と離れて一定期間生活することになるため、子どもが安心して過ごせる空間とする必要があることなどを配慮していく必要があると考えている。候補地選定にあたっては、このようなことなどに配慮しつつ、「即時対応性や関係機関との連携」のほか、相談機関としての利便性の確保、子どもが一時的に生活する場所としての環境についても評価基準に加えて検討をしてきた。

・跡地活用に対する地域住民の要望に「福祉(児童)」とあるが、児童相談所・一時保護施設を意識しているであろうか。

→地域の方々には、児童相談所や一時保護施設の機能役割なども丁寧に説明するとともに、地域の子どもや親子連れの方々など、誰でも気軽に利用していただける児童相談所として、地域の方に親しんでいただけるような施設となるよう努める。

・中宮北小学校跡地を、4施設(体育館、プール、児童相談所・一時保護施設、消防署庁舎)に分割して候補地とする案について。実現可能性もスピード感も随分異なるのではないか。なお、使えていない公共施設が増えているが、遊休地も市民の財産である。

→今回お示しした4施設の候補地案については、「既存施設を活用するもの」「既存施設を改修して活用するもの」「支障物件を撤去し新築していくもの」など、各施設の整備や運用形態も違ってくる。今回の全体のイメージ案については、すべて実現の可能性があるものとしてお示しさせていただいているものであるが、地域の皆様に丁寧に説明し、建設的なご意見をいただいた上で、できるだけ早期の実現に向け取り組んでいきたい。2026(令和8)年の禁野小学校新校舎への移転後、できるだけ速やかに事業着手していきたいと考えている。なお、今後、進捗状況は行革推進課がマネジメントし、議会へ適宜報告予定。

・体育館の活用について。

→体育館は、多様な地域活動に対応、スポーツ施設としての利用(コミュニティ活動、部活動、地域サークル活動など)、防災拠点としても活用予定。既存の利用実績を引き継ぎ、他施設や同様のスポーツセンターの運用モデルとの共有を検討する。高齢者向けの減免制度も含めた運用を検討する。

・地域要望への対応・公園・運動場の整備

→各施設は地域住民の多様な要望に応えるための検討事項として設定。コミュニティ活動、文化活動、教育、福祉、防災の各面に対応。公園や運動場については、体育館を中心とした活用イメージ。地域の健康増進に寄与する施設として位置付ける。既存の遊休地・使われていない建物等も市民の財産として有効活用する方針。

・跡地活用の全体像を示すべきと言ってきた。消防庁舎の活用について。すでに地域には説明をされているとのことであるが、地域住民の反応について。

→枚方消防署の移転建替え候補地。防災の観点から、現状の施設の安全性および整備状況の見直すもの。昨年夏に委員協議会で、中宮北小学校跡地のどの部分ということは特定せず、中宮北小学校跡地を候補地の一つとして、地域の方の方に説明を行い、翌月の9月に役員会にも説明の方をさせていただいた。その後、昨年11月に地域・役員と話をする場もあったが、特に反対の意見はなかった。

・進捗管理、対応する部署について。

→行革推進課が全体のマネジメントを担当、計画の進捗状況、地域説明、議会報告を行う。

(7)令和7年国勢調査への対応について [人事課]

2025(令和7)年10月実施の国勢調査に関する事務を効率的に執行するため、「令和7年国勢調査枚方市実施本部(臨時組織)」を設置するもの。

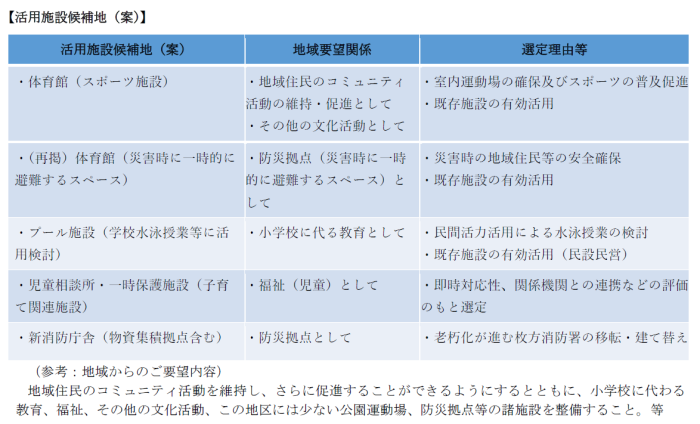

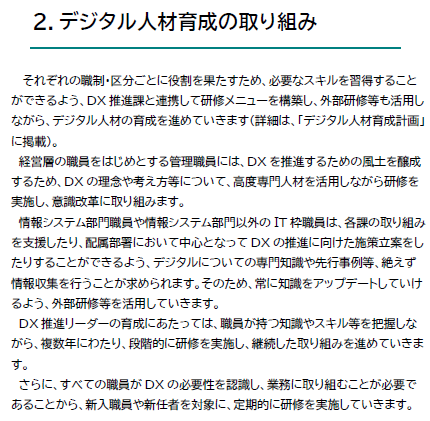

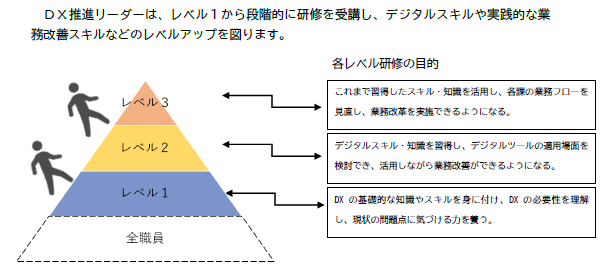

(8)枚方市人材育成基本方針の中間見直しについて [人事課、DX推進課]

◇改訂に係る主なポイント

① リスキリング・スキルアップ

② キャリア形成

③ 管理職員による人材育成

④デジタル人材の育成(新)/「枚方市デジタル人材育成計画」の策定

⑤ 多様な人材の確保

⑥ エンゲージメントの向上(新)

◇枚方市デジタル人材育成計画(2025~2027年度の3年間)

「枚方市人材育成基本方針」の「第3章 デジタル人材の育成」及び「枚方市情報化基本計画」が定める「民間IT人材の登用、内部デジタル人材の育成の推進」を行うための具体的な計画として位置づけるもの。

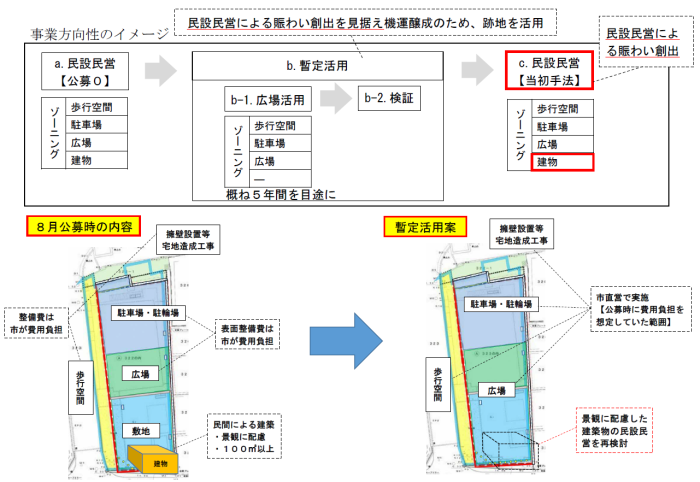

(9)観光施策の展開について [観光交流課]

◇幼児療育園跡地の活用について

枚方宿地域の賑わい創出拠点として活用するため、2023~2024年度にかけて、建物解体に向けた設計・解体工事を推進するとともに、プロポーザル支援業務委託を実施し、2024年7月に第1回選定審査会の開催を経て、8月~10月の間、事業者公募を行ったが、応募件数は0件。

その後、公募前にサウンディングを行った民間事業者を中心に、応募に至らなかった理由等のヒアリングと原因分析を実施。→「現時点において、 事業収益性の低い土地であり、建築費等イニシャルコストを回収した上で高い利益を見込める事業の目途が立たない。→建築規模などの条件を変更したとしても現時点で 公募に応じる事業者はいない。」等。

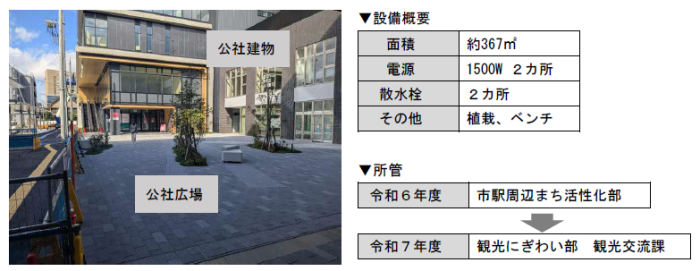

◇市駅北口駅前「公社広場」について

「市民や来街者の交流・賑わい創出などの公共的な課題等に活用すること」を目的として、 2023年度末に、市が公社から広場を無償で貸借する旨の協定書を締結。駅前広場整備の進捗 合わせて、近接する枚方市観光案内所syuku56との一体的な運用を検討。

奥野の質問

築50年以上となる幼児療育園の老朽建築物の取扱いについて、まずは「市による既存建物の解体に向け設計と工事の実施」を決められたので、まずは着実に解体工事を進めていただくこと」を強くお願いしてきました。解体・撤去の作業は順調に進んできており、よかったと思っています。幼児療育園の跡地活用として、「広場及び歩行空間部分の公的活用の検討、事業用定期借地契約に基づく事業者による事業運営の検討」を行うため設置された選定審査会では、地元からの委員も選任いただき、2024年7月に第1回選定審査会も開催いただきました。しかしながら、事業者公募への応募はなく、今回、暫定活用案が示されています。ファシリティマネジメントについても意見させていただきました。社会経済状況を踏まえると、応募がなかったことはやむを得ない状況であろうかと思いますが、算定活用にあたっては、どうか、地域活動に資する活用を検討いただけるよう願っています。

(10)地域未来投資促進法における大阪府枚方市基本計画(第2期)の作成について [商工振興課]

◇第2期基本計画(案)の主な改定内容

①新たに重点促進区域を2か所設定→茄子作・高田地区にあたる「第二京阪道路沿道産業集積ゾーン」/長尾駅周辺地区にあたる「長尾駅周辺沿道産業集積ゾーン」

②地域経済牽引事業の承認要件の見直し(要件2、要件3の修正)

.png)

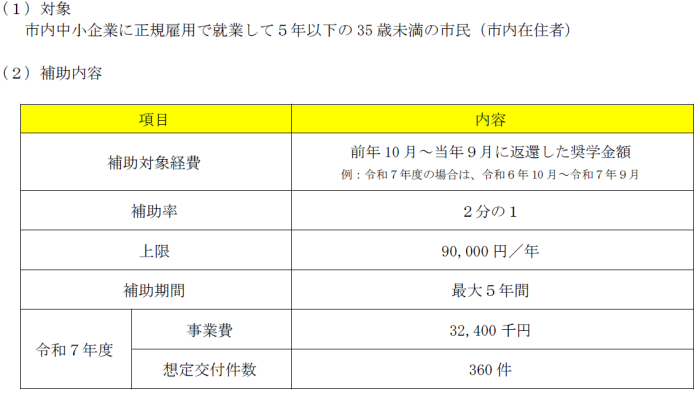

(11)奨学金返還支援事業の実施について [商工振興課]

市内中小企業の人材確保及び人材の定着を目的に、若年者の経済的負担の軽減を図り安定した就労を支援する奨学金返還支援事業を実施するもの。

他の委員の質問

・中小企業(定義)について。35歳未満の若年者(市内在住者)への周知の方法について。

→ 中小企業基本法で規定されている中小企業者。具体的基準は業種ごとに異なる。詳細な定義については、北大阪商工会議所や枚方信用金庫など関係者から意見を聞くとともに雇用状況や事業の目的等も勘案する。若年者に確実に情報が届くよう、補助金の対象となる個々の中小企業者から従業員への案内、就職イベントでの紹介、大学キャリアセンターでの周知など、単なる発信にとどまらず、周知に努める。

・社会福祉法人。学校法人は中小企業に分類されない。福祉・介護事業者における人材確保・人材定着にも資するような取り組みにしていただきたい。市内の事業者の数について。

→市内事業所数、約9,840のうち、そのうち、中小企業事象所は約9,000。なお、業種別にみると、医療・福祉分野の事業所は約1,400で、全体の約15%を占めている。

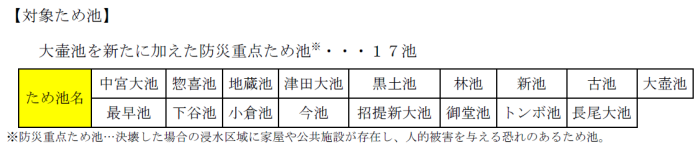

(12)地域計画策定に向けた取り組み及びため池ハザードマップの改定について [農業振興課、農業委員会事務局]

◇地域計画策定に向けた取り組み

【対象地区(10地区)】蹉跎、川越、山田、牧野、招提、津田、菅原、氷室(杉・尊延寺・穂谷)

【主な関係者】土地改良区、水利組合、地域代表者、認定農業者、新規就農者、JA北河内など

今年度中に7地区で策定する見込み。残る3地区(川越、招提、菅原)は、市街化調整区域の農地を含めた開発計画が進行中。

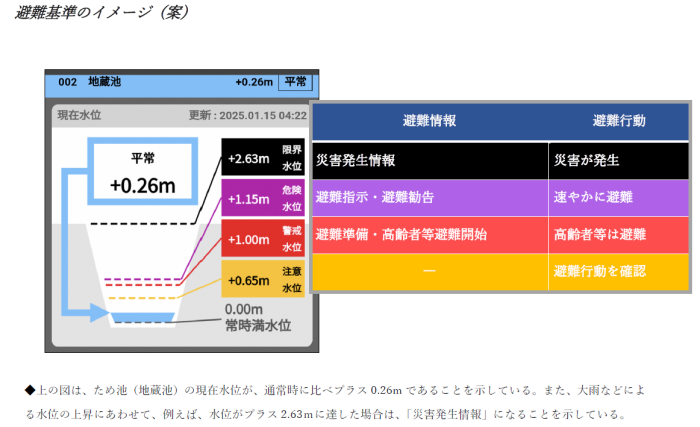

◇ため池ハザードマップの改定

歩行困難度や家屋倒壊危険度を盛り込んだハザードマップに改定。改定に伴い得たデータを活用した避難基準についてもあわせて 作成するもの。

他の委員の質問

・ため池ハザードマップの管理が農業振興課であることについて。

→農業振興課が、府内ため池の調査や工事などを担当する大阪府と情報共有を図りながらため池関係の事務を担っている。ため池の決壊前には、豪雨等による河川の氾濫が想定されるので、河川の水位情報などをもとに、適時、避難情報等を発令することになっている。

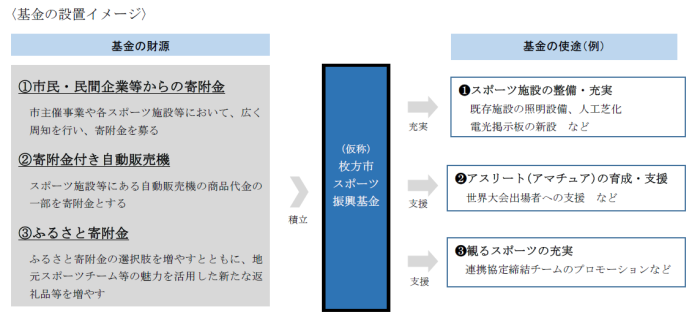

(13)スポーツ振興に係る基金の創設について [スポーツ振興課]

他の委員の質問

・スポーツ施設の整備・充実とある。老朽化に伴い必要となる修繕や設備更新等についても当該基金の対象か。

→新たな取り組み、スポーツ施設の機能向上に活用すること等を想定している。なお、一般財源から基金への繰り入れは 想定していない。

-150x150.jpg)