9月29日、枚方市駅周辺再整備の取組について、全員協議会が開催されました。「ゼロベースで」「売却ではなく定借を第一義に」!? 突然の方針転換を当日答弁で初めて明らかにする不誠実さには怒りも。しかし、持続可能な未来のための最適解を探れるよう、2つ目の代替案も示して、責任ある判断を市長に求めました。

枚方市議会議員の奥野みかです。

9月の定例月議会の会期中で、10月1日から決算特別委員会が始まるという時期ですが、9月29日、市からの要請により、「枚方市駅周辺再整備の取組について」を案件とする全員協議会が開催され、10議員が質問に立ちました。(29日のみで終了)

市長の冒頭の挨拶は、「2022(令和4)年9月定例月議会で位置条例案が否決されて以降、遅々として庁舎移転の位置が決まらず、まちづくりが進んでいないことについては、ご心配・ご迷惑をおかけしており、その責任は私にあると考えている。議会の皆さま、市民の皆さまに、率直にお詫び申しあげたいと思う」と始まりました。そして、②④街区の土地利用の具体化にあたっては、みどりの大空間や新たな道路等について、広くご提案をいただきたいと考えている(⑤街区への提案は求めていない!?)」、「今回提出した説明資料には、実現性などの点を踏まえて作成した資料、現段階でのまちづくり案なので、議論のたたき台として、全員協議会や今後において、ご意見、ご提案をいただきながら熟度を高めていきたい(未成熟な資料であることを自ら認めている!?)」と述べた後に、「これらの検討を進めるために、まず、まちづくりの方向性を決める大きな要素である庁舎の位置を確定させていただきたい(結局、⑤街区庁舎位置に固執!?)」として、②④⑤街区の取組の報告を担当部長が始められました。

冒頭の挨拶から、市長は『⑤街区への庁舎移転ありき』の頑なな姿勢を示されていましたが、終始、その姿勢を崩すことのないやりとり(答弁)が続く全員協議会でした。しかも、未成熟な資料と自ら説明もされてましたが、当日の全員協議会の案件資料には一切記されていない、しかも、この案件資料の内容(概算事業費の積算)を根底から覆してしまう、「④街区をゼロベースで」とか、「④街区の市有財産は(売却ではなく)定期借地を第一義に」といった④街区の方針転換を、当日、2番目の議員への答弁(小山副市長)で初めて明らかにしていくというような協議会となりました。これは議会への事前説明もなく示されたもので、市民や議会の信頼を踏みにじる対応です。「④街区をゼロベースで」とか、「④街区の市有財産は(売却ではなく)定期借地を第一義に」といった内容を、いつ判断されたのか、前日なのかどうかもわかりませんが、議員からの質問に対して、市長は「直前になったが、政治的に判断した」と答弁していました。まちづくりは一過性の事業ではありません。長期の財政収支に多大なる影響のある判断は、将来世代に禍根を残さないためにも、持続的な財政運営と一体で考えていかなければいけません。

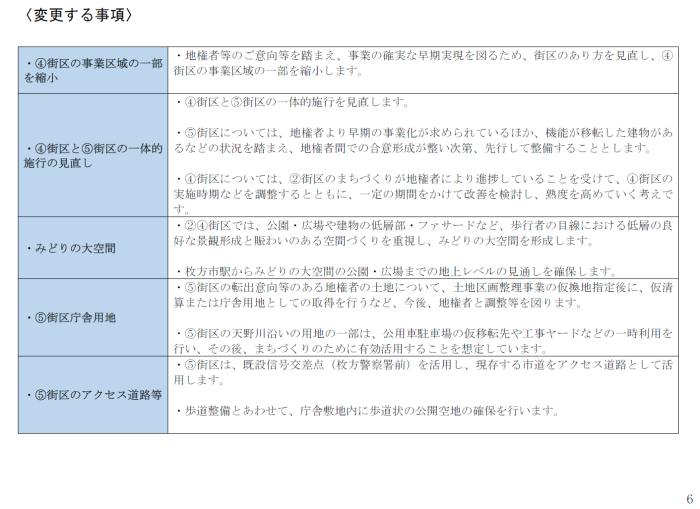

財政的な裏付けを根底から覆しておいて、さて、今回の全員協議会の資料に示された提案内容の実現可能性・有効性はいかがなものかとは懸念されますが、示された資料は以下の通りです。

◇枚方市駅周辺再整備の取組について

(資料)枚方市駅周辺再整備の取り組みについて(※抜粋はこちら。)

私は、全体の4番目に質問しました。時間の関係上、省略をした内容もありますが、致命的な問題点については、順次、質していきました。

具体的な質問項目の流れは以下のとおりです。

【質問/突然の「ゼロベース」答弁と財政への影響について】

【質問①/度重なる「三角地部分」の計画変更について】

【質問②/土地区画整理事業の前提崩れについて】

【質問③/土地区画整理事業の前提崩れに伴う「無駄」の発生について】

【質問④/サンプラザ1号館再築計画の非現実性】

【質問⑤/南口駅前広場計画変更の妥当性】

【質問⑥/⑤街区庁舎移転計画の非合理性】

【質問⑦/他議員の意見を踏まえた「代替案②」について】

【質問⑧/市長に責任ある判断を求める】

財政見通しを欠いたままの計画変更は許されるものではありません。市長に求められるのは、「⑤街区への庁舎移転」という呪縛から解放され、市民利益を最優先とした「自治と防災の拠点づくり」に向け、大停滞を超え、再整備の舵を切ることだと考えます。

必要なのは、頑ななこだわりではなく、市民と将来世代にとって「最適解」を探る柔軟な姿勢です。今回、私は、他議員のご意見をもとに作成した2つ目の代替案を示しました。「⑤街区への庁舎移転」という制約さえはずせば、議会や市民からの多様なアイデアを取り入れ、もっと建設的で現実的な議論を広げられるということの証左ではないかとも訴えました。

なお、「④街区をゼロベースで」とか、「④街区の市有財産は(売却ではなく)定期借地を第一義に」といった今回のドタバタの方針転換について、さて、財政当局との適切な連携が取れていたのかについては、とても疑問です。総合政策部長は「定借にした場合の財源も市債」と答弁しているので、⑤街区移転案については、新庁舎の建設事業費に用地取得コストがプラスされることが可視化されることになるでしょう。そして、「他の投資的事業について事業費の見直しやスケジュールの変更を行う」と答えてもいるので、他の重要な投資的事業の抑制をもたらす懸念も明らかにされたと受け止めています。

以下に、質問のやりとりを掲載していますので、ご覧いただければと思います。

【公式YouTubeチャンネル(hirakatacity)/4.奥野の質問】

【2025年10月5日追記】

枚方市HPにもアップされました。(全員協議会の録画映像の掲載は2025年2月分からです。)

(1)突然のゼロベース答弁~財源見通しは崩壊している!?

Q.私の質問

私からも質問させていただく。なお、議長の許可を得て、タブレットに「参考資料」を共有させていただいているので、後ほど参照いただきたい。

まず、確認である。市はこれまで⑤街区への庁舎移転案に固執してきた。ところが、先の田中議員に対する答弁では、突然「ゼロベース」とか、「定期借地を第一義」などと言われ、驚きを禁じ得ない。「ゼロベース」と聞けば、庁舎の⑤街区移転も「ゼロベース」で見直すのかと思いきや、実際には④街区の市有地売却などのことだけ、のようだ。

市の計画は、市有地を売却し、その資金で庁舎移転に必要な⑤街区の用地取得に充てるという枠組みであった。今回の全員協議会資料も、その前提で作成されている。それを答弁の場になって初めて覆すとは、まさに「ちゃぶ台返し」のような豹変ぶりで、市民や議会の信頼を踏みにじる対応と言わざるを得ない。なぜ、議会に事前の説明を行わなかったのか。市民への説明責任の放棄にもつながる。

決定的な問題は財政である。

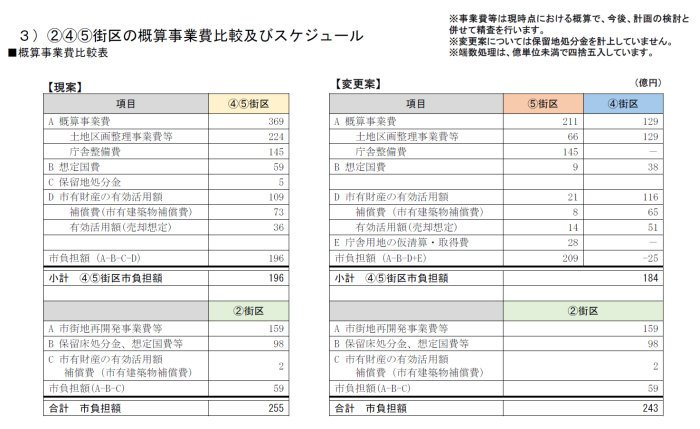

資料12ページの概算事業費比較表において、④街区の市有財産の「有効活用額(売却想定)」、つまり、市有地の売却益について、【現案】で見積もっていた市民会館跡地付近の36億円に、新たに、保健所跡地付近の15億円を加え、なんと、【変更案】では51億円も見積もっている。保健所跡地は二面隣地境界による隣地斜線で高さ制限(31m)がある商業価値の低い用地なので、約2,000㎡で5億円程度ではないかとの指摘もあるが、それはともあれ、「ゼロベース」になれば、この「売却益」は消える。

一方、⑤街区の庁舎用地約8,172㎡の仮清算・取得費、つまり購入には28億円が必要とされている。内訳は、もと北河内府民センターが約7,687㎡で26.2億円、もと医師会館が約525㎡で1.8億円のようである。

怪しげなのは、府民センター跡地のうち天野川沿いの一部は「まちづくりのために有効活用する」として売却を想定しており、売却益として14億円もの金額を見積もっている。一種の「土地ころがし」のようなものであるが、詳細はわからない。

いずれにしても、④街区は「ゼロベースで検討する」と答弁されたわけであるから、売却を前提にしないということである。なのに、資料では、たいそうな金額の売却益が記載されているままである。これでは全く筋が通らない。

売却しないで事業定借にしたら、見込んでいる売却収入はなくなり、後年度に長期にわたって借地料がボチボチと入ってくることになる。もちろん、借地契約ができれば、の話であるが。だとすれば、用地買収などの事業費支出に充てる資金はどのようにして調達するのか。新庁舎用地のために起債を発行し、後年度収入となる定期借地料を償還財源にするとでもいうのだろうか。

新庁舎整備に活用できるより優れた広い市有地があるのに、わざわざ巨額の借り入れをし、利子まで払ってなぜ他人地である大阪府の土地を購入しなくてはならないのか、私にはさっぱりわからない。

長期的な財政運営の見通しを欠いたまま計画を進めることは、極めて不適切であり、市民生活に重大な影響を及ぼしかねない。そこで、計画内容に関する質問に入る前に、ゼロベースで市有地の売却を見直し、定借に切り替えた場合の財源措置と長期的な財政見通しをどのように考えているのか、藤原総合政策部長の見解を伺う。

A.藤原総合政策部長の答弁

枚方市駅周辺市整備事業を最重点施策として実施するため、土地を定期借地とした場合においても、市債を最大限に活用するとともに、他の投資的事業について事業費の見直しやスケジュールの変更を行うことも含め、長期財政収支の見通しを作成する中において市負担の平準化を図りながら進めていく考えである。

O.私の意見

④街区の市有地の売却収入を前提としたこれまでの計画を修正する以上、財源の裏付けと収支計画を明らかにしなければ、財政運営の健全性は担保されない。市民や議会に対して自ら説明してきた前提を一方的に覆し、新たな説明をまともに行うこともなく、庁舎移転という重要事項の決定だけを「ごり押し」しようとするのは、市民に対する「背信行為」とも言えるものである。まちづくりは一過性の事業ではない。将来世代に禍根を残さない持続的な財政運営と一体で考えなければならないと指摘しておく。

(2)三角地部分の迷走~計画性の欠如

Q.私の質問

では次に、度重なる「三角地部分」の計画変更について、伺う。

先の一般質問で私は、「今後、どのように取り扱われるのか怪しい」と指摘したが、一般質問からわずか13日後のこの全員協議会で、「三角地部分」を切り離して対象外とすると説明された。

私が指摘したように、最初から実現可能性を精査しないまま計画を描いてきたことの証左であるとともに、現状や市の考え方を隠し、議会で誠実に答弁しないという姿勢の端的な表れではないか。このことについて、どのように考えているのか、伺う。

また、このような計画変更を繰り返さざるを得ない状況でなお、「再整備事業は着実に進んでいる」と言えるのか、見解を伺う。

A.山中市駅周辺まち活性化部長の答弁

④街区については、現時点で、検討段階であるため、土地利用のイメージを含め、まちづくりの計画は決まったものはなく、今後、都市計画などにおいて具体化を図るものであり、これまで市の考え方として市議会にお示してきたものである。

今回、④街区の事業区域を除外した三角地については、都市計画事業として実現することは可能であるが、合意の形成など事業実現性を踏まえたものである。

あわせて歩行者の目線における低層の景観形成や地上レベルの見通しなどの景観の方針を変更したとともに、道路の交差点位置を見直し、事業費を低減させたものである。

今後とも、④街区のまちづくりについては、ゼロベースで検討する考えで、引き続き市民や市議会のご意見をお聴きするなど、時間をかけて熟度を高め、着実に再整備を進めていく考えである。

O.私の意見

「着実に進んでいるのか」との問いに対するただいまの答弁に唖然とした。

「④街区はまだ検討段階」、「計画は決まっていない」、「時間をかけて熟度を高める」、「ゼロベースで検討する」 ~ これが市の現状認識との答弁である。

では、これまでの「再整備基本計画」とは、いったい、何だったのか。環境アセスメントに費やされた時間も労力も費用も、すべて「空想」の計画に注ぎ込まれたに過ぎなかったのか。

山ほど議論させ、莫大なコストを投じながら、結局は「白紙に戻った」と自ら認めているに等しいのではないか。これでは「再整備を検討してきた」と胸を張れるどころか、むしろ「何も進んでいない」と白状しているようなものである。

にもかかわらず、議会の特別議決まで必要とする「市役所移転」という重大な条例を提案しようとしている。繰り返しになるが、これは暴挙であり、そして、市民や議会に対して無責任な態度であると言わざるを得ない。

議会は行政の言い分を、「空想」の計画を追認する場ではない。とんでもない市政の進め方であるということを、まず指摘しておく。

(3)土地区画整理という方便~目的と手段が逆転

Q.私の質問

次は、土地区画整理事業の前提崩れに関する質問である。

市の基本計画は④街区と⑤街区を一体に施行する土地区画整理事業を前提として進められてきたが、今回、⑤街区を先行整備と、⑤街区内の転出意向等のある地権者の土地について、土地区画整理事業による仮清算または庁舎用地としての取得を行うため、今後、地権者と調整等を図る、としている。

そこで、④街区と⑤街区を分離して整備するのであれば、基本計画自体を変更すべきではないのか、伺う。

また、このような事実を前提とするならば、④街区・⑤街区に「土地区画整理事業」などという「大風呂敷」を広げる必要は全くないし、土地区画整理事業による仮清算で、とか、もしくは庁舎用地として取得する等との理屈で、大阪府の土地をわざわざ手に入れる、「買う」必要性がどこにあるのかという不合理さがますます明らかになっているのではないかと考えるが、見解を伺う。

A.山中市駅周辺まち活性化部長の答弁

枚方市駅周辺再整備基本計画については、④街区のまちづくりへの市民や市議会のご意見をお聴きするなど、時間をかけて熟度を高めていく考えであるが、それにあわせて、適宜、改訂を検討する考えである。

⑤街区については、国・府・市の公有地を含む土地の再編と、新庁舎や道路等の公共施設の整備など、重要な施設整備を伴う市街地整備であることから、関連する都市計画と整合を図りつつ、一体的に事業を進めるため土地区画整理事業を施行する。

また、大阪府については、本市のまちづくりにご協力いただき、既に北河内府民センターの機能を移転いただいている状況であり、この用地の取扱いについて、ご意向をお聴きし、仮清算または取得する考えである。

O.私の意見

今の答弁を要約すると、「土地区画整理事業だけは譲らない」、「基本計画は未成熟だから、時間をかけて熟度を高め、改訂もする」ということに尽きる。

しかし、これは筋道が逆ではないか。市が何を実現したいのかという「目的」を定めるのが基本計画であり、その目的をどのように実現するのかが「手段・手法」である土地区画整理事業である。目的は未成熟で改訂が必要だと言いながら、手段だけは絶対に譲らない。これでは、結局のところ、「土地区画整理事業」という大層な「衣」をまといながら、その実態は「大阪府の土地をどうしても買うための方便」にすぎないし、今回、そのことが明らかになってきた。

大阪府にすれば、北河内府民センター跡地の処分に向けた判断を迫られているのに、枚方市が取得を前提にした再整備計画を描いているから、府自身による主体的な判断が出来ないとも言えるのではないか。

市が今回持ち出した「仮清算」、「取得」は、実質的には直接買収と変わらない。国・大阪府・枚方市の合同庁舎構想が消滅した今、枚方市にとって必要なのは、大阪府用地の買収に固執することではなく、現実的で合理的な選択である。

⑤街区での新庁舎の移転整備のための空疎な土地区画整理事業という「大風呂敷」をたたみ、跡地の処分・活用については、老朽化し、劣悪な環境にある枚方警察署の更新用地としての活用を要望しつつ、大阪府の判断に委ねるべきである。それが市民の利益を大切にする責任ある市政の姿だと意見しておく。

(4)環境影響評価の惰性~無駄な公費投入

Q.私の質問

次は、土地区画整理事業の前提崩れに伴う「無駄」の発生にかかる質問である。

市は市役所の位置に関する条例の否決後すぐ補正予算を通過させ、その後、期間を延ばすための手続きをズルズルと重ねている環境影響評価業務は、2025(令和7)年度までの債務負担となっている。しかし、事後評価まで行わなければならないとなると、今年度では終われない。そこで、これまで費やしてきた委託業務はどうなるのか、そして、土地区画整理事業を分割した場合、「環境影響評価業務」はどうなるのか、伺う。

また、これらの土地区画整理事業の事業主体は、UR都市機構か、枚方市か、どちらになるのか、改めて伺う。

A.山中市駅周辺まち活性化部長の答弁

④⑤街区では、2022(令和4)年度から2025(令和7)年度にかけて、69,923,700円の業務委託で、調査を実施し、環境影響の調査や予測、評価などを実施している。

今回、④⑤街区の一体施行を見直し、それぞれの街区の施行区域の面積が5haを下回りまわった場合は、枚方市環境影響評価条例に定める第2種対象事業の土地区画整理事業の要件には該当しなくなる。

ただ、施行区域は分かれるものの、施工時期などについて相互に関連する市駅前の相当規模を有する開発行為について、環境保全の目線は重要と考えており、今後は、④街区と⑤街区の二つの土地区画整理事業による環境影響を調査し、市駅周辺の良好な環境の保全を図るため、自主的に環境影響評価を実施していく考えである。

この業務委託による成果物を活用し、適宜、修正等を加えた上で、⑤街区の事業実施までに、環境影響評価や環境保全対策などを整理し、その内容を公表していく考えである

次に、土地区画整理事業の施行者であるが、機構施行についてはUR都市機構と協議を継続しているが、そのほか、市施行、個人施行等について、④街区と⑤街区のそれぞれの事業認可までには検討していく考えである。

O.私の意見

ただいまの答弁も「びっくり仰天」である。④⑤街区の一体施行を見直すと、法的には環境影響評価は不要になる。しかし、今後も「自主的に続ける」との答弁である。これでは、「環境保全」のためではなく、「一度始めたものをやめると体裁が悪い」という理由だけで続けているにすぎないのではないか。本来、必要のなかった調査に多額の税金(公費)を投入し、ズルズルと無駄に時間を費やしているので、いまさら後に引くこともできず、「惰性」で続けているだけにしか見えない。「環境」ではなく「体裁」を守るための手続きと化していまっている誤りを潔く認め、無駄な支出を食い止めるべきだと指摘しておく。

また、土地区画整理事業の事業主体さえ未だに明確にできないわけであるから、本当に何もかもが、まだ「白紙」という、とんでもない状況にあるわけだ。

(5)サンプラザ1号館再築計画の空論~地下インフラすら未定

Q.私の質問

次は、サンプラザ1号館再築計画の非現実性についての質問である。

サンプラザ1号館の再築は、老朽化し、安全性の確保が喫緊の課題であるとともに、②街区の駅前広場拡幅に必要で、かつ駅からの魅力的な空間の広がりを可視化するためにぜひ必要な事業である。

一般質問の際、サンプラザ1号館を「②街区で再建を検討」との答弁に対しては驚きを禁じ得ない、②街区に代替用地を確保できるのか、駅前広場の機能に支障が出ないのか、大きな懸念があると申し上げた。今回の新プランで示された②街区内の代替用地は、都市公園である岡東中央公園の一部であるが、直ちに建設にとりかかれる状態にある土地なのか、伺う。

A.山中市駅周辺まち活性化部長の答弁

ニッペパーク岡東中央への再開発ビルの建築については、現位置建替えを希望する地権者の意向に基づき検討しているが、現時点で確定したものではない。

駅前広場の拡大や道路、公園の整備と水路や地下埋設物の移設工事などとの調整を図りながら、工事工程を具体化していくことが必要となり、今後、まちづくり協議会とともに、市街地再開発事業の具体化に取り組んでいく。

Q.私の質問

「水路や地下埋設物の移設工事などとの調整を図りながら、工事工程を具体化していく」との答弁である。市の新プランで示された岡東中央公園内の代替用地の地下には、口径1,500ミリの雨水の私設管がある。現在、公園が担っているこの機能を移転するために必要な期間と費用はどの程度であると想定しているのか、伺う。

また、既存建築物の解体・機能移転は、駅前広場整備工事にどのように影響すると想定しているのかについても伺う。

A.山中市駅周辺まち活性化部長の答弁

ニッペパーク岡東中央の雨水管については、現在、現況調査などを行い、移設場所の検討を行っているところであり、移設場所が決まれば、今後、工法の検討を行う予定である。工事期間や費用については現時点でお示しすることはできない。

また、駅前広場機能を維持しながら駅前広場整備工事を実施するには、仮設ロータリーのスペースなどを確保する必要があることから、整備工事前に既存建築物の解体が必要であると考えている。

O.私の意見

ただいまの一連の答弁も「びっくり仰天」答弁である。

市は、「ニッペパーク岡東中央への再開発ビル建築を、現位置建替えを希望する地権者の意向に基づき検討」と述べたが、示された代替地は都市公園の一部。しかもその地下には口径1,500ミリの雨水管が通っており、移設先も工法もまだ決まっていない。工期も費用も「お示しできない」とのことである。つまり、市が描くサンプラザ1号館の再築計画は、地下インフラをどうするかさえ決まっていない実現可能性の裏付けを欠いた「机上の空論」にすぎない。

駅前広場の拡張や安全確保のために不可欠とされる事業が、このような不確定要素の上に置かれているのは、あまりに無責任である。結局、地下施設の移設に新たな公費をつぎ込み、工期を引き延ばし、市民が必要とする駅前空間整備をさらに遅らせるだけになるのではないかと指摘せざるを得ない。

市が②街区内整備にこだわり続ける限り、先に頓挫した「三角地」と同じ顛末になるのは火を見るよりも明らかである。市民にとって重要なのは、安全で機能的な駅前広場とまちの魅力を早期に実現することである。実現可能性を見据えた計画に舵を切るべきだと指摘しておく。

(6)⑤街区移転という方針ありき~合理性なき庁舎移転計画

【参考】もと北河内府民センターの取得(仮清算?先行取得?)について懸念されること

O.私の意見

次は、⑤街区庁舎移転計画の非合理性について、である。意見だけ述べておく。

新庁舎については、未だに大雑把な平面図しか示されていないが、⑤街区に新庁舎を建てる場合、前面の府道との間にある高低差をどのように処理し、建物や駐車場への歩行者や車両の動線をどのように描くのか。地盤嵩上げをどうするのか。府道からの出入りには、スロープを設け、歩行者や車両の動線を確保するとの説明を受けたが、現在の地盤面を嵩上げする考えはなさそうなので、「下り勾配」になるかと思われる。そうであれば、これまで「地盤嵩上げをすることで、防災上優れている」と説明してきたことはどうなるのか。さらに、右折進入の可否や、駐車場への出入りが混雑した場合に、府道の交通渋滞を深刻化させるなどのリスクがある。

また、庁舎という性格の建築物をこのような巨大な真四角の形状で建築できるのかと懸念するが、新庁舎の敷地が極めて広いので、これ確認すると、約1.2ヘクタールを想定しているが、具体的な形状や仕様については基本設計の段階で検討する。また、新庁舎の駐車場については、市駅前への一般車両の流入抑制を図ることを目的として、フリンジ駐車場に位置付けているとの説明であった。

駐車場と庁舎の配置と車両動線はいったいどうするのか。そして、駅から離れたこの場所の駐車場をフリンジ駐車場と位置づけたところで、枚方市駅周辺に来る人たちに利用されるとは思えない。目的と実態の乖離は明らかである。

さらに、公開空地の確保についても、④街区に庁舎を配置すれば公園と一体的に公共空間を確保できるはずである。⑤街区にわざわざコストをかけて広場や空地を整備する必然性は全く見当たらない。

結局のところ、市は、⑤街区への庁舎移転という方針ありきで、後付けの説明を重ねているに過ぎない。庁舎整備は市民にとって数十年単位での負担を伴う大規模公共投資である。だからこそ、利便性・効率性・合理性を備えた選択肢を根本から再検討するべきではないか。

(7)他議員の意見を踏まえた「代替案②」

Q.私の質問

一般質問で京阪ホールディングスからの③街区合同庁舎案が過去に提案されたことに触れたが、京阪ホールディングスの案は、⑤街区の北河内府民センター跡地など府道枚方茨木線以南には居住機能(レジデント)を整備する内容の案であったことを紹介しておく。居住機能整備は駅前の④街区である必要がなく、仮に北河内府民センター跡地が大阪府によって民間に売却されたとしても、居住機能整備となる可能性が高いということを示している。

さて、この夏に開催された議会の意見交換会や9月の一般質問での議論も踏まえ、私は前田議員のご意見をもとにした代替案の別バージョンを考察してみた。タブレットの参考資料をご覧いただきたい。

1ページは、これまでにお示してきた私の代替案の「ボリュームイメージ図」である。

そして、2ページ、3ページ、4ページ、5ページが、前田議員のご意見をもとに作成した「代替案②」である。「ボリュームイメージ図」「平面図」「駅から見たボリュームイメージ図」の順に掲載している。

6ページが現在の権利者位置図になるが、5ページに、「代替案②」で想定される権利者の状況を示している。

バラバラな公有地をまとめて使いやすくする。部長の言う「国・府・市の公用地の最適利用」とはこういうことを言うのではないか。市有地でまとめた⑤街区に消防署とともに、中部別館を移転させれば借地の解消にもなる。

さて、この「代替案②」の大きなポイントは、

(1)ペデストリアンデッキで駅と直結する新庁舎/本館を現来庁者駐車場に、新庁舎/別館を現庁舎本館の位置に建設し、連携させること。当然、浸水対策構造とする、

(2)現庁舎別館の位置に建設する立体駐車場は集約して効率化。公共・商業共用で、休日も最大限活用する、

(3)道路は既存道路を活用して必要なものを整備するにとどめる、

(4)旧保健所用地には、⑤街区の簡易裁判所用地を枚方法務局の隣地に確保し、枚方税務署も新庁舎に隣接して設置いただくという「国庁舎との総合化」を国との間で協議して進める、

(5)公園の拡張は「横長」にし、川原町側に開かれたものとする。この形状にした場合、旧市民会館前の高樹齢の「クスノキ」をこの地域の歴史や思い出を語り続けるシンボルツリーとして残すことが可能となる、

※冊子「ありがとう市民会館」

※冊子「ありがとう市民会館」

(6)雨、暑さ対策のための大屋根を備えた公園は、日常的には憩いや子どもたちの遊びのスペース、また平常時のレクリエーションや市民イベントの場として賑わいを創出し、地震発生時は一時避難所、市民への支援・情報提供等の救援拠点として機能する「フェーズフリー」の防災公園とするなど、多機能化により、地域住民の生活の質の向上と災害時の安全確保を両立する、

(7)公園北側のエリアは、サンプラザ1号館をはじめとする商業・業務系機能、駅前広場や周辺街路整備にする用地として活用する。また、防災公園に面した駐車場棟の壁面は、賑わい創出につながる有効活用を検討する。新庁舎につながるぺデストリアンデッキについても、浸水対策機能、日よけ屋根機能、イベント開催時のキャットウォーク機能等、多機能化を図り、有効活用を検討する、

(8)事前手続きに人手とコストがかかる土地区画整理事業ではなく、協議が必要な少数の民間の土地所有者や国との間で交換・買収等の手法で充分対応できる事業スキームとする。そして先行して行う既存施設の解体撤去は公園の整備のための事業として行うことで、起債や基金の活用、分割施工等により資金支出を平準化する。また、都市再生整備計画事業と防災公園街区整備事業を連携させ、両事業の補助金を最大限に活用する計画とする、

というものである。

つまり、代替案②は、現庁舎敷地の最大活用、公園の拡張とシンボルツリーの保存による歴史・記憶の継承、国の庁舎との総合化による利便性向上、さらに災害時の拠点となる多機能防災公園の整備など、現実に根ざした具体的な選択肢である。不要な環境アセスも避けられ、資金面でも分割施工や基金活用で平準化が可能で、条例改正も要らない。

結局、「⑤街区への庁舎移転」という制約さえはずせば、議会や市民からの多様なアイデアを取り入れ、もっと建設的で現実的な議論を広げられるということの証左ではないか。ここで、市長の見解を伺う。

A.伏見市長の答弁

再整備基本計画では、老朽化した公共施設を、連鎖型のまちづくりにより更新することとしており、これまで同計画に沿って整備を進めてきた。その中で、庁舎位置を⑤街区にすることにより防災性に優れた庁舎を実現することができる。

④街区の民間活力導入エリアにより、市駅周辺再整備事業の目的の一つである賑わいの創出を図る考えである。

今年度に開催いただいた議会での意見交換を始めとして、これまで、市民や議会から多くのご意見をいただき、④街区の土地利用に関する参考となるご意見が多くあったと考えている。

これらについては、今回の全員協議会での議論を含めて、庁舎の位置を確定した上で、引き続き、議会とのご意見を踏まえ、ゼロベースで検討する考えで、しっかりと熟度を上げていきたいと考えている。

いま、奥野議員からも提案があったので、庁舎位置については違うが、④街区のまちづくりの中でというようなものについては取り入れられるように検討してきたいと思う。

O.私の意見

「ゼロベースで検討」と言いながら、結局は「⑤街区が適地」と繰り返すだけである。「⑤街区庁舎移転ありき」という結論から一歩も出ていないことに、失望せざるを得ない。まるで「⑤街区以外は見えません。見ません。」と自ら政策責任の放棄を宣言しているようなものである。

(8)市長に求める責任ある判断

O.私の意見

公共投資は数十年に及ぶ市民の負担である。必要なのは、頑ななこだわりではなく、市民と未来世代にとって「最適解」を探る柔軟な姿勢である。

今回のやりとりで明らかになったのは、⑤街区庁舎移転という構想の前提となっていた「国・大阪府・枚方市が大阪府の土地の上に合同庁舎を建設するという構想」がすでに消え去っているに、なお⑤街区に固執しているため、有益な議論そのものを閉ざしている事実である。これは最大の問題である。

新プランの図面を見れば一目瞭然である。④街区には「有効活用」という言葉だけが並び、その中身は空虚であり、市民への説明責任を放棄している。売却収入を前提にしてきたにもかかわらず、ここに来て「ゼロベースで検討」を繰り返すだけで、見通しは全く示されていない。一方、⑤街区には巨大な庁舎がドーンと描かれ、そのために莫大な税金を土地区画整理事業費として投じようとしている。この姿勢こそ、市民の信頼を踏みにじる最大の理由である。

市民と枚方市の未来に責任を負うべき市長に求められるのは、「⑤街区庁舎移転」という時代錯誤の呪縛を断ち切り、市民利益を最優先にした「自治と防災の拠点づくり」への責任ある決断である。市長が方針を改めれば、いまの大停滞を打ち破り、市民に希望を示す再整備へ大きく舵を切ることができる。④街区に庁舎を整備し、⑤街区には消防署を配置、国・府有地を組み合わせて官公庁を総合化する。これこそが、市民にとっても、将来世代にとっても合理的で持続可能な道である。

数十年に及ぶ公共投資を、空想や惰性に委ねてはならない。必要なのは、現実を直視し柔軟に判断する姿勢である。持続可能な未来のために、市長が「いま」責任ある判断を下すことを強く求め、私の質問を終わる。

◇もと北河内府民センターの取得(仮清算?先行取得?)について懸念されること【質問(6)関連】

1.移転補償費問題

土地区画整理事業では建物の「移転補償費」が上乗せされます。枚方市は、大阪府に対して、土地区画整理事業を実施予定とし、移転補償費込みで29.2億円との試算を示していました(「北河内府民センターの移転について」(2021年1月_大阪府財務部財産活用課資料)が、仮清算、先行取得の場合は、どのように積算するのでしょうか。また、建物付きで取得した場合に、アスベスト含有問題等が出てくると、負担すべき解体・撤去費用が想定以上になるのではないかと懸念されます。

2.財源問題

購入財源は庁舎用地としての起債しか考えられません。となると、新庁舎の建設費用に、④街区での建設プラン案の場合には出てこない用地取得費用が加算され、新庁舎建設費用が増大するのではないでしょうか。市有財産の売却益を充てられないので、起債発行額は増加するでしょうし、そうなれば、起債比率などの財政指標も悪化し、財政の健全性が懸念されます。

3.天野川沿いの「有効活用地」問題

枚方市が活用した後、有効活用、すなわち売却するということですから、庁舎用地ではありません。しかも将来売却する土地ということなので、起債発行できる用地買収ではないのではないでしょうか。(「適債事業」(地方債を発行できる事業)の対象外)

枚方市が活用した後、有効活用、すなわち売却するということですから、庁舎用地ではありません。しかも将来売却する土地ということなので、起債発行できる用地買収ではないのではないでしょうか。(「適債事業」(地方債を発行できる事業)の対象外)

従って、この用地買収のための財源は、一般財源か、基金を取り崩すしかないかと思われます。財源がなければ、赤字を発生させますし、この土地を保有している間、一時借り入れをしなくてはならなくなります。この会計処理をどうするのか。一般会計に影響させたくなければ、土地区画整理事業特別会計を設置することになるのでしょうか。いずれにせよ、連結すると赤字になることに違いはありません。さらに、借入れで赤字決算をしのいでいくとなると、もうゼロ金利ではありませんので、利子負担が積み重ります。

4.公有財産の適正管理問題

質問では「土地転がし」のようなものと評しましたが、買収価格と将来の売却見込み額の間に差がありそうです。もし、「財源確保になる=儲かるんです」となるのであれば、つまり、売却差益が枚方市に帰属する形になれば、実質的に大阪府から枚方市への「寄付」または「財産移転」に相当し、その財産の使途や管理方法が公共の目的と照らして適切かどうかが問われるのではないでしょうか。

大阪府と枚方市はどちらも公共団体であり、それぞれの財政運営は府民や市民全体に対する責任を負っています。売却価格が不当に低い場合、大阪府民の財産が不公平に枚方市に移転したと捉えられ、財政運営の公平性が損なわれる可能性があります。

【これまでの投稿】

【※以下、2025年9月_全員協議会資料より抜粋】

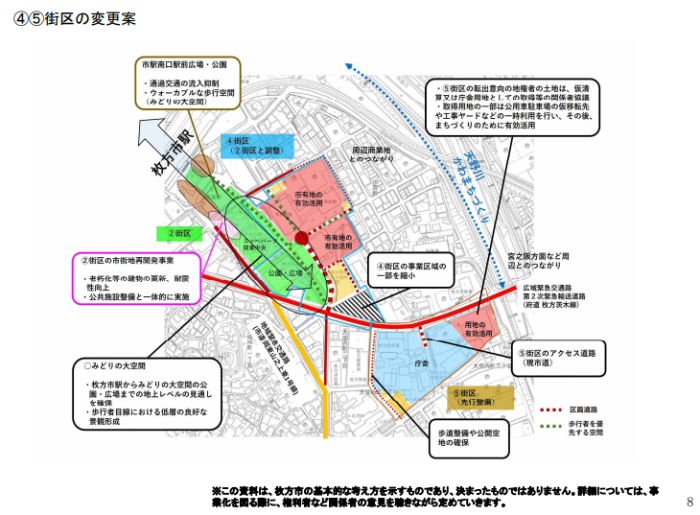

▶ ④⑤街区の変更案

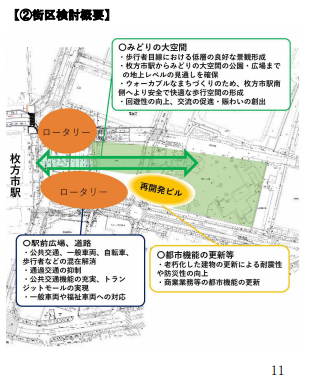

▶ ②街区検討案

▶ 概算事業費について

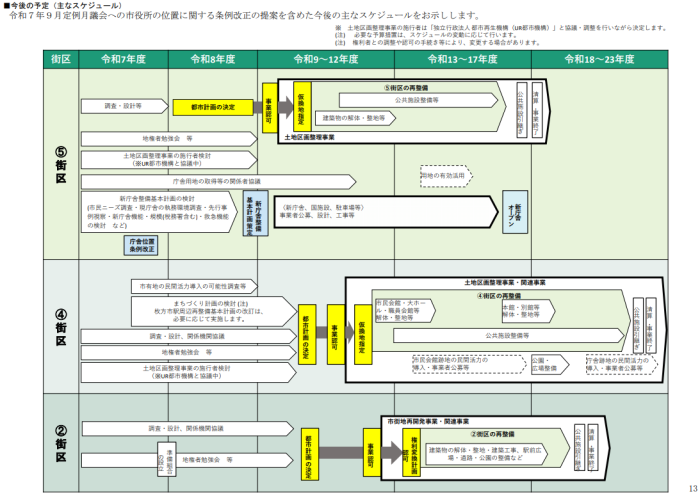

▶ 今後の予定(主なスケジュール)について

.png)

.png)

.png)

.png)

→1001一部修正.png)

.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.jpg)

-150x150.png)

1-150x150.png)

202203-150x150.png)

.png)

.png)